部門紹介

生化学・免疫検査室

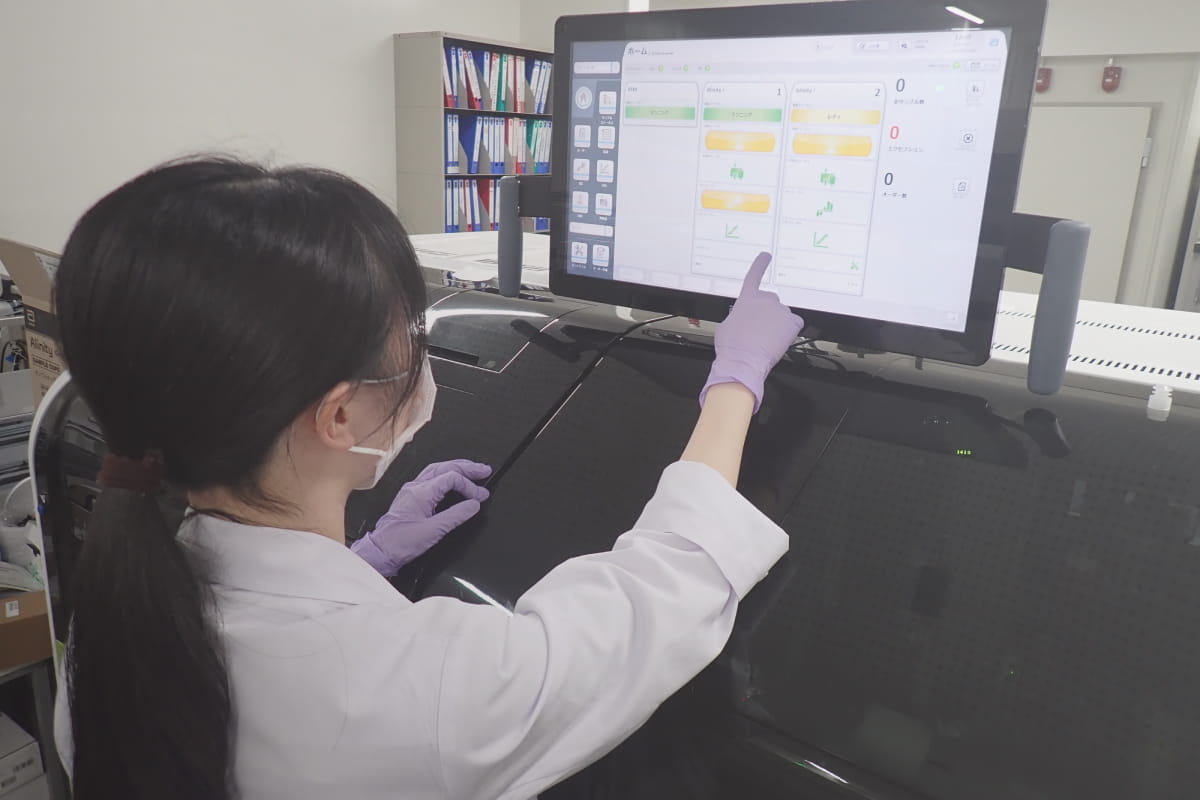

生化学・免疫検査室では生化学的検査、内分泌学的検査、免疫学的検査の3分野の検査を実施しています。

迅速な結果報告を実施し、診療前検査に対応しています。

生化学的検査

血液や尿などの体液中に含まれるタンパク質、糖質、脂質などの量を測定することにより、体の状態を詳しく検査しています。

体液中に有る成分の増減を調べることで、栄養状態や病気の変化などを捉えることができ、治療方法の選択や治療効果の判定などに有用です。また、自覚症状があまりないような体の変化を捉えることで、病気の早期発見にも有効です。

【生化学的検査の一例】

- ○蛋白・膠質反応(アルブミンなど)

- ○酵素および関連物質(AST、ALT、LDHなど)

- ○糖質および関連物質(血糖、HbA1cなど)

- ○有機酸・脂質(ケトン体、乳酸、LDL-コレステロールなど)

- ○電解質(ナトリウム、カリウム、クロールなど)

- ○血液ガス(pH、pCO2、pO2、HCO3-など)

内分泌学的検査

内分泌(ホルモン)は特定の臓器から産生され、別の組織や器官に影響を与える物質であり、生命を維持していくための機能を調節する重要な役割を持っています。

ホルモンの量は一定に保つように調節されていますが、このバランスが崩れることで様々な症状が現れ病気の原因となります。血液などの体液中に含まれる様々なホルモンの量を測定することで、ホルモンバランスの変化を捉えることができ、病気の発見や診断に有効な検査です。

【内分泌学的検査の一例】

- ○視床下部・下垂体関連(GH、LH、FSH、プロラクチンなど)

- ○甲状腺関連(TSH、FT3、FT4、TRAbなど)

- ○性腺・胎盤関連(エストラジオール、プロゲステロン、HCG、テストステロンなど)

- ○膵・消化管関連(インスリン、C-ペプチドなど)

- ○心臓関連(BNP、NT-proBNP、トロポニンTなど)

免疫学的検査

免疫とは体内に入ってきた細菌やウイルスなどの外敵に対抗する能力のことで、抗体と呼ばれる物質が大きな役割を担っています。免疫学的検査は抗体の種類や量を測定することで感染症の診断や免疫の異常などを調べることが出来ます。

また、抗体は抗原と結合するという特徴があります。これを利用して体液中に含まれる抗原を調べることも出来ます。代表的なものとして腫瘍が産生する特殊な抗原(腫瘍マーカー)があります。

腫瘍マーカーの増加を早期に捉えることで腫瘍の早期発見が期待できます。

【免疫学的検査の一例】

- ○血漿タンパク・補体(IgG、IgM、IgA、C3、C4、血清補体価など)

- ○腫瘍関連抗原(CEA、CA125、CA19-9、PSA、SCC、AFPなど)

- ○感染症関連検査(HBs抗原、HCV抗体、HIV-抗原・抗体など)

- ○自己免疫関連検査(抗核抗体、RF、抗dsDNA抗体など)

血液検査室

血液検査室では末梢血液の血球数算定や白血球の分類、血球の形態観察などの検査をはじめとして、白血病や悪性リンパ腫の診断に重要な骨髄検査やフローサイトメトリー検査なども行っています。

また、生体内の止血機能を調べるために、血栓・止血検査や血小板機能検査(凝集能)を行っています。

血液検査は血液疾患の病態解明や診断、治療効果判定、経過観察、予後予測などに必要不可欠な検査です。

また、感染症や悪性腫瘍、肝・腎疾患などの多種多様な全身性疾患のスクリーニング検査としても重要です。

末梢血検査

白血球数や赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値、血小板数などを自動血球分析装置で測定し、貧血や感染症の有無などを調べます。

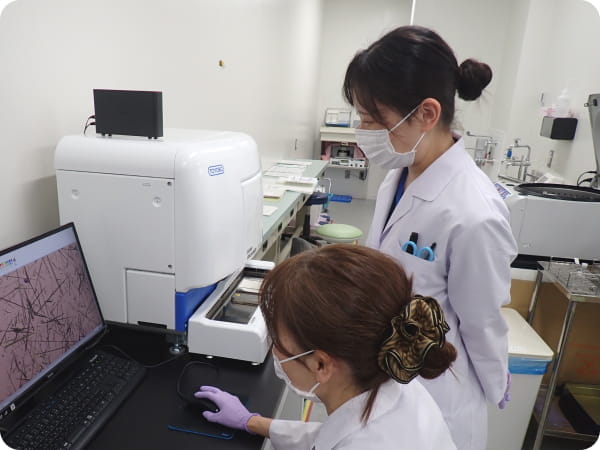

また、血液標本を作成し、顕微鏡で白血球の分類や血球の形態観察を行い、異常がないか調べます。

骨髄検査

骨髄に針を刺して採った骨髄液で標本を作製し、骨髄細胞の分類や形態観察を行い、血液を作る働きを評価します。また、異常細胞の有無を調べ、白血病や悪性リンパ腫の診断や治療効果判定を行います。

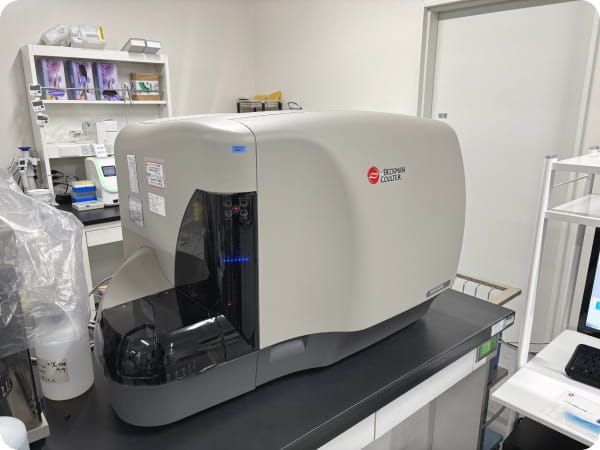

フローサイトメトリー検査

リンパ球の種類や、白血病細胞や悪性リンパ腫細胞の起源を調べる検査です。血液疾患の診断や治療方針の決定に重要な検査です。また、末梢血幹細胞移植のために採取した造血幹細胞(白血球、赤血球、血小板の基となる細胞)の数を測定する検査も行っています。

血小板機能検査

血小板の凝集能を測定し、血小板機能異常の有無を調べます。また、脳・心血管疾患などの患者における抗血小板薬の適応や治療効果の判定に用いられます。

血栓・止血検査

止血異常(出血傾向・血栓傾向)の有無を調べるスクリーニング検査です。また、抗血栓薬の効果をモニタリングする目的でも検査されます。

一般検査室

尿・糞便・髄液・穿刺液検査(胸水・腹水など)・関節液の検査を行っています。

尿検査

腎臓や膀胱などの泌尿器系疾患や糖尿病など体の健康状態をチェックすることが出来る検査です。尿定性検査:試験紙を用いた検査で、尿中に蛋白・糖・潜血・白血球などの成分が、どのくらい含まれているかを検査します。尿沈渣検査:顕微鏡を用いた検査で、尿中に出現している細胞や成分を詳しく調べます。

尿の取り方で結果が正しく判定できない事があります。

最初の尿と最後の尿は取らずに中間尿の採取をお願いします。

糞便検査

便潜血検査は、大腸がんや大腸ポリープなどの下部消化管出血が起こる疾患のスクリーニング検査として有用です。

また、糞便を顕微鏡で観察し、寄生虫感染の有無を検査します。

髄液検査

髄膜炎などの中枢神経系感染症やくも膜下出血などの病態を調べる検査です。髄液中の細胞数や細胞鑑別、蛋白・糖などを測定します。

穿刺液検査

胸水や腹水中の細胞数や細胞鑑別、蛋白などを測定し、体液が貯留した原因を調べます。

関節液検査

関節液中の細胞数測定と細胞・結晶成分を鑑別して、関節液が貯留した原因を調べます。

生理機能検査室

生理機能検査は、直接、患者さんと接して行う検査です。

様々な機器を用い、患者さんの身体の機能や形態に関する生体情報を記録します。

循環生理、呼吸生理、神経生理、超音波検査のほか、耳科領域での検査にも携わっています。

心電図検査室

心電図検査室では、広く行われている安静時の心電図検査に加え、動脈硬化の指標となる血圧脈波検査(CAVI/ABI)や消化管疾患との関連性が指摘されているピロリ菌の検出を目的に尿素呼気試験などの検査も行っています。

【検査項目・内容】

-

心電図検査:

左右の手足に4つ、胸部に6つの電極を装着し、体の表面から心臓の活動電位をとらえます。

痛みを伴う検査ではありません。検査時間は約5分です。 -

ホルター心電図:

通常の心電図検査とは違い胸腹部に5つの電極と小型の機器を装着し、24時間連続した心電図を記録します。

1日の心拍数や不整脈、また、自覚症状と心電図の関連性を調べます。

電極の装着は約5分で完了しますが、翌日に機器を取り外しに来院する必要があります。

尚、検査日は入浴・シャワーができません。 -

加算平均心電図:

通常の心電図検査よりやや時間を要します。

-

血圧脈波検査:

(CAVI/ABI)四肢の血圧と脈波より、血管年齢等を評価します。

-

尿素呼気試験:

ピロリ菌の検出を、呼気の成分を分析することで行える簡便な検査です。

基本的に空腹時に行う検査です。検査当日は朝食抜きで、また胃薬の服用

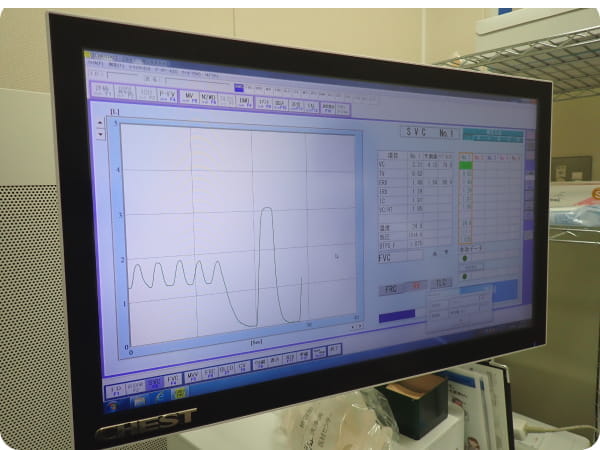

呼吸機能検査室

空気中から酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する呼吸(換気)は、私達が生きて行くのに必要な営みの一つです。

肺が主にその役割を果たしており、それがうまく働いているかどうかを調べるのが呼吸機能検査です。

呼吸器系(肺、気管支等)に慢性的な疾患のある方は、その病期分類や治療経過を追うために、また手術前には、様々な術後合併症を防ぐ目的で、肺の機能に問題がないかチェックします。

呼吸機能検査は、患者様の協力(努力)を必要とする検査です。患者様の最大限の努力を引き出すよう誘導いたします。

【検査項目・内容】

- 肺活量、一秒率(量)、肺拡散能、残気量、呼気一酸化窒素(NO)分析

脳波検査室

脳波検査室では脳波検査のほかに神経伝導検査も行っています。

◻️脳波検査室

脳の活動に伴う電気信号を、頭皮上に置いた電極で記録した波形のことです。

てんかん、意識障害、脳血管障害、頭痛、めまいなど様々な疾患で検査が行われます。

【検査内容】

- 頭と耳、手に全部で24個の電極をつけ、ベッドに仰向けに寝てもらい検査を行います。

- 安静状態で目を閉じた状態から、開閉眼、過呼吸、光などの刺激を与えた時の脳波を記録します。

- 必要に応じて睡眠中の脳波を検査します。

◻️検査を受ける時の注意点

- ・検査時間は約60分です。お手洗いは検査前にお願いします。

- ・検査当日は、整髪料などの使用を避けてください。

- ・睡眠脳波を受けられる方は、検査時に眠れるよう、前日の睡眠時間の調整をお願いします。

◻️神経伝導検査

- 末梢神経を電気的に興奮させることにより、その刺激が神経を伝わる速度や筋肉の活動電位を測定します。

- 運動神経や感覚神経の障害がないかを客観的に評価することができ、治療効果の判定にも用いられます。

【検査内容】

- 手や足の測定部位に電極を貼ります。

- 末梢神経に弱い電気を流してその反応を記録します。

- 刺激の強度によっては、痛みをともなうことがあります。

超音波センター

超音波検査とは、超音波診断装置を用いて、体表から体内へ向かって超音波を発信し、体内から返ってきた音を受信して画像処理をすることで、体内の臓器の観察を行う非侵襲的検査です。

安全性・リアルタイム性に優れ、スクリーニング検査はもちろん精密検査にも対応しています。

【検査内容】

検査用ベッドに横になっていただきます(体位は検査項目によって異なります)。

観察部位付近にゼリーを塗布し、超音波の発信・受信をする探触子をあてて、体内の観察を行います。

検査項目によっては、息を吸う・吐く・止めるなど、呼吸の指示をさせていただくことがあります。

検査時間は20~30分程度です。

-

腹部エコー:

主に肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓の観察を行います。

ポリープ・結石・嚢胞・癌などの診断に適した検査です。

肝硬度測定、造影エコーにも対応しています。 -

心エコー:

心臓の収縮・拡張の様子や、逆流防止弁の機能を体表面からリアルタイムに観察することで全身に血液を循環させるポンプとしての機能に異常がないか調べる検査です。当院では3次元エコーを用いた弁の観察や運動に伴う心臓への影響を調べる運動負荷心エコー図検査も行っています。

-

血管エコー:

動脈硬化に伴う血管の狭窄や動脈瘤の有無、肺塞栓症の原因となる深部静脈血栓症などの血管疾患を頸動脈、腹部動脈、下肢動静脈といった全身の血管を病態に合わせて観察します。

◻️検査を受ける時の注意点

- ・腹部エコー検査を受けられる方は、朝食の摂取は避けてください。(食事の影響で観察困難となります。)

多量でなければ、お水は摂られて構いませんが、糖や脂質の入った飲み物は控えてください。 - ・検査時に服を脱いでいただくことがあります。着脱が簡単な服装であればスムーズに検査を行うことができますので、ご協力をお願いします。

耳鼻咽喉科領域検査

耳鼻咽喉科外来で、難聴、耳鳴り、耳閉感などの聴覚障害、めまいやふらつきなどの平衡機能障害、味覚や嗅覚障害などの検査を行っています。

【検査内容】

-

聴覚検査:

標準純音聴力検査、標準語音聴力検査、ティンパノグラム、耳小骨筋反射、耳音響放射、耳管機能検査、補聴器適合検査、聴性脳幹反応(ABR)、聴性定常反応(ASSR)など。

-

平衡機能検査:

電気眼振図(ENG)、重心動揺検査、前庭誘発筋電図(VEMP)、vHITなど。

-

味覚・嗅覚検査他:

電気味覚検査、テーストディスク(現在試薬製造中止)、T&Tオルファクトグラム、鼻腔通気度検査。

微生物検査室

微生物検査室の役割は大きく3つに分けられます。

- 病原微生物の検出

病気(感染症)の原因を検索します。 - 抗菌薬の感受性検査

病気の原因菌(病原菌)に対してどの薬が有効なのかを調べ、適切な治療方針決定に貢献します。 - チーム医療

病院内で感染症が広がらないように防止することを目的とし、専門の医師や看護師、薬剤師などと一緒に活動しています。

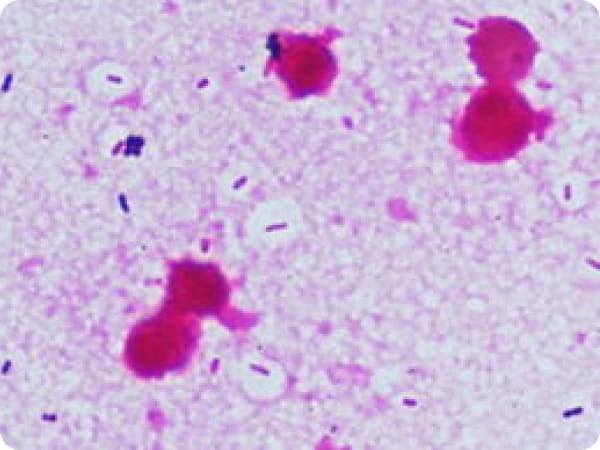

塗抹検査

検体をスライドガラスに塗抹して、グラム染色という方法で微生物を染めます。

これを顕微鏡で観察することで、細菌・真菌感染の原因を迅速に推定することができ、治療の方向付けに役立ちます。

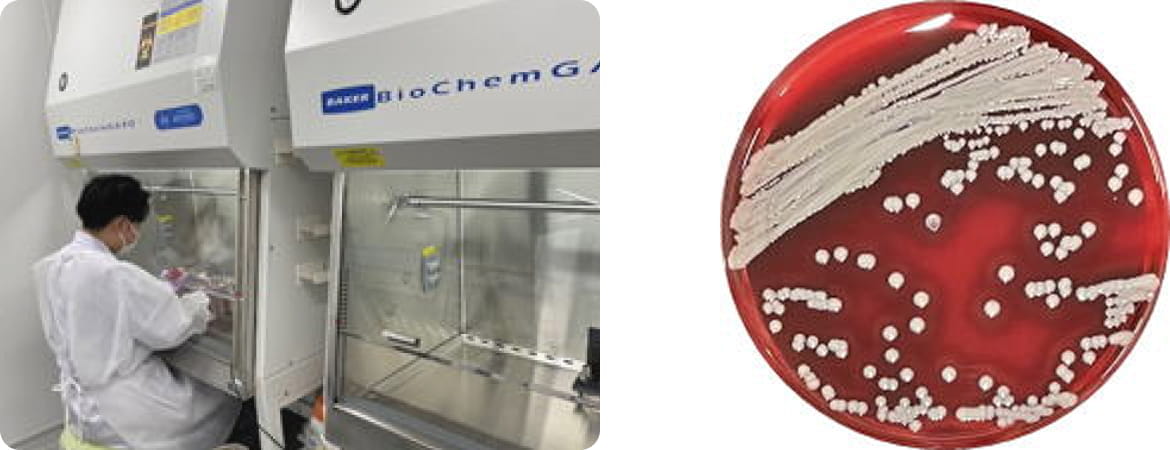

培養・同定検査

検体を微生物の発育に適した寒天(培地)に塗り広げ、一定条件下で培養すると、微生物が増殖して目に見える塊(コロニー)を形成します。コロニーの肉眼的性状から病原菌の有無を推定し、専用の機器を用いて菌名を決定します。これを同定検査といいます。

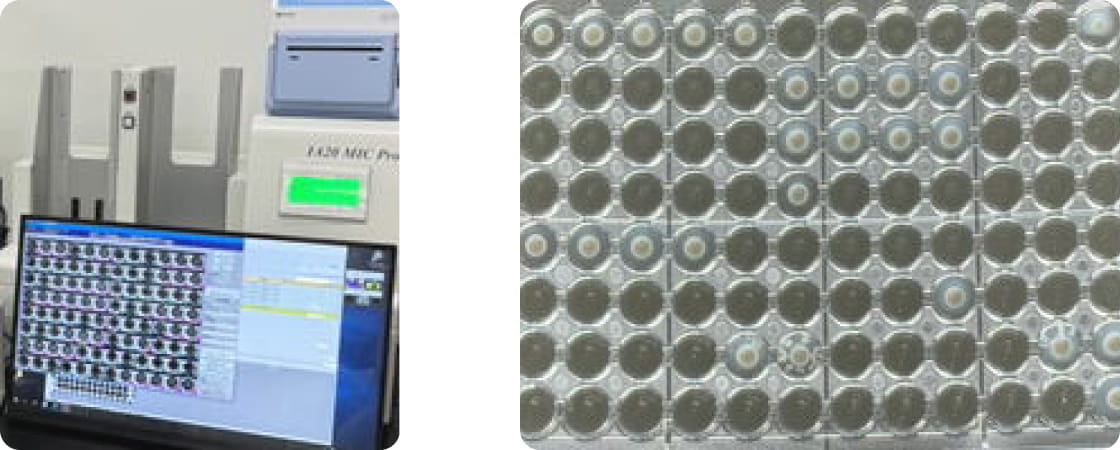

薬剤感受性検査

検出された病原菌に対してどのような薬(抗菌薬)が有効かを調べる検査です。

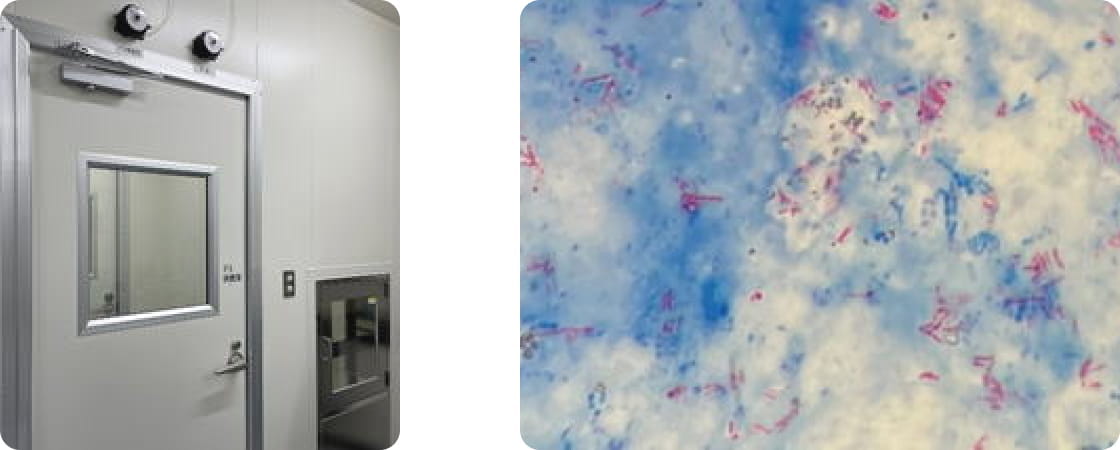

抗酸菌検査

結核菌のようにヒトに感染すると危険レベルが高い病原体を取り扱う場合、P3検査室という封じ込め実験室で検査を行います。結核菌は発育が遅く培養には1~2か月が必要となるため、抗酸菌染色やPCR検査という特殊な検査を行っています。

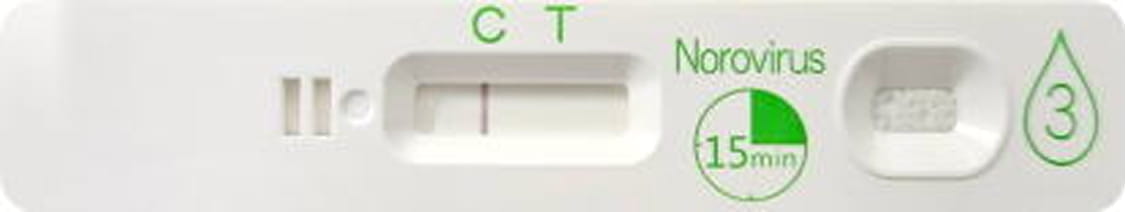

POCT関連検査

POCT(point of care testing)関連検査とは、小型の分析器や迅速診断キットを用いて主にベッドサイドなどの医療現場で行えるリアルタイム検査をいいます。

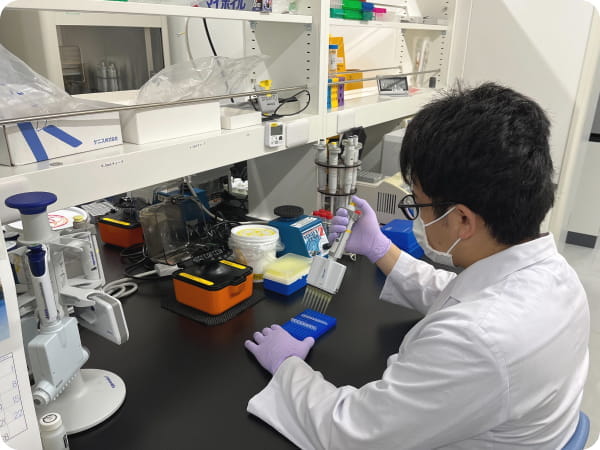

遺伝子検査室

遺伝とは体(細胞)の特徴が次の世代に伝わることです。

この特徴は細胞を構成するタンパク質の種類や量によって決まり、このような情報を保存しているものが遺伝子です。

遺伝子を調べることで体の特徴を調べたり、病原体などのヒトにはない特徴を持つ細胞の存在を調べることが出来ます。

感染症関連検査

HBV-DNA(B型肝炎ウイルス)およびHCV-RNA(C型肝炎ウイルス)定量検査を行います。

ウイルスの遺伝子の一部を抽出し、リアルタイムPCR(Polymerase Chain Reaction)法を用いて増幅・検出します。血液中の極微量なウイルスを高感度に検出する検査です。

B型肝炎やC型肝炎の治療効果判定、予後の推定に有用です。

また胃内視鏡廃液を用いたヘリコバクターピロリ核酸検出検査や先進医療として前房水を用いた眼感染症PCR検査などを行っています。

遺伝子変異解析検査

遺伝子変異とは、遺伝子配列の変化が集団の中で1%未満の頻度で認められ、機能的に大きな違いが現れることを指します。

具体的には眼科における角膜の混濁やびらんを主な症状として発症する角膜ジストロフィーの遺伝子変異解析(TGFBI、M1S1、CHST6、KRT3、KRT12 )を行っています。

遺伝カウンセリング支援

遺伝カウンセリングとは、遺伝性疾患の患者・家族等(クライアント)に対して十分なコミュニケーションをとった上で、適切な情報を提供し支援する医療行為です。

平成20年4月より保険診療となり、クライアントと担当医を交えた遺伝カウンセリングの際に臨床遺伝専門医、看護師とともに臨床検査技師もスタッフとして参加しています。

日本臓器移植ネットワーク関連検査

腎臓移植希望者を対象に登録業務に携わります。 組織適合性検査として、ABO式・Rh型血液型(輸血部担当)とHLA型検査を行い、年間単位で登録患者の血清保存・管理を行います。

詳しくは日本臓器移植ネットワークにお問い合わせ下さい。

ホームページ