activities 全て

2025年11月20日

「植物ロバストネス研究センター」若手の会を開催しました

2025年11月10日(月)13:00より、山口大学共通教育棟16番教室にて、先進科学イノベーションセンター研究拠点「植物ロバストネス研究センター」の「若手の会」を開催しました。本会は、センターに所属する各研究室の若手研究者(学生を含む)が主体となり、研究交流を深めることを目的としたものです。

当日は3学部・10研究室から78名が参加し、8件の口頭発表と19件のポスター発表を通じて活発な意見交換が行われました。学部・学科の垣根を越えた交流が進み、今後の研究発展に向けた有意義な機会となりました。

2025年9月25日

第1回植物バイオエコノミーワークショップ を開催しました

2025年9月12日(金)および13日(土)に、第1回植物バイオエコノミーワークショップを開催いたしました。

本ワークショップは、科学技術振興機構(JST)先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)の支援を受け、2024年度に採択された「社会的受容性と実用性を備えた植物の開発を目指すアライアンス」の主題であるバイオエコノミーに関する意見交換を目的として、萩・明倫学舎にて開催されました。

本センターの教員・学生に加えて、筑波大学、東京農工大学、九州工業大学からの教員・学生、総勢30名が参加し、活発な情報・意見交換が行われました。

2025年9月25日

「植物ロバストネス研究センター」キックオフシンポジウムを開催しました

2025年9月11日(木)13時より、山口大学経済学部第1大講義室において、山口大学先進科学・イノベーションセンター研究拠点「植物ロバストネス研究センター」のキックオフシンポジウムを開催いたしました。

冒頭では、大学研究推進機構の上西機構長より、山口大学の研究拠点に関するご説明を頂き、引き続き、武宮センター長から本センターの目的と概要について説明がなされました。

その後、本学センター所属メンバー12名による研究発表に加え、学外協力者の梅澤泰史先生(東京農工大学)、杉本貢一先生(農業・食品産業技術総合研究機構)、真野純一先生(神戸大学)、三浦謙治先生(筑波大学)にご講演を頂きました。

当日は、60名を超える教職員・学生が参加し、セミナー終了後も活発な質疑応答や議論が交わされました。新たな共同研究の芽も生まれ、今後のセンター活動に向け、大変有意義な時間となりました。

2025年9月8日

第7回植物科学セミナーを開催しました

2025年9月5日に、本学において第7回植物科学セミナーを開催し、神奈川大学理学部の岩元明敏教授をお招きして「物理的圧力(mechanical force)が花の形態形成に与える影響」と題したご講演をいただきました。花の形態形成には、遺伝的要因のみならず物理的圧力も重要な役割を果たすと考えられています。セミナー前半では、伝統的な花発生研究によって示唆されてきた物理的圧力の影響について、近年どのような実験的アプローチが進められているのかをご紹介いただきました。後半では、岩元教授の研究グループが開発された、シロイヌナズナの花原基に人工的に物理的圧力を付与して形態変化を誘導する新しい実験系を用いた解析についてご講演いただきました。当日は農学部および理学部から30名を超える教職員・学生が参加し、セミナー終了後も活発な質疑応答や議論が行われ、大変有意義な時間となりました。

2025年9月1日

「植物ロバストネス研究センター」キックオフシンポジウム開催のお知らせ

2025年9月11日(木)の13:00より、山口大学経済学部第1大講義室において、山口大学先進科学イノベーションセンター研究拠点「植物ロバストネス研究センター」のキックオフシンポジウムを開催します。

皆さまのご参加をお待ちしています。

2025年8月29日

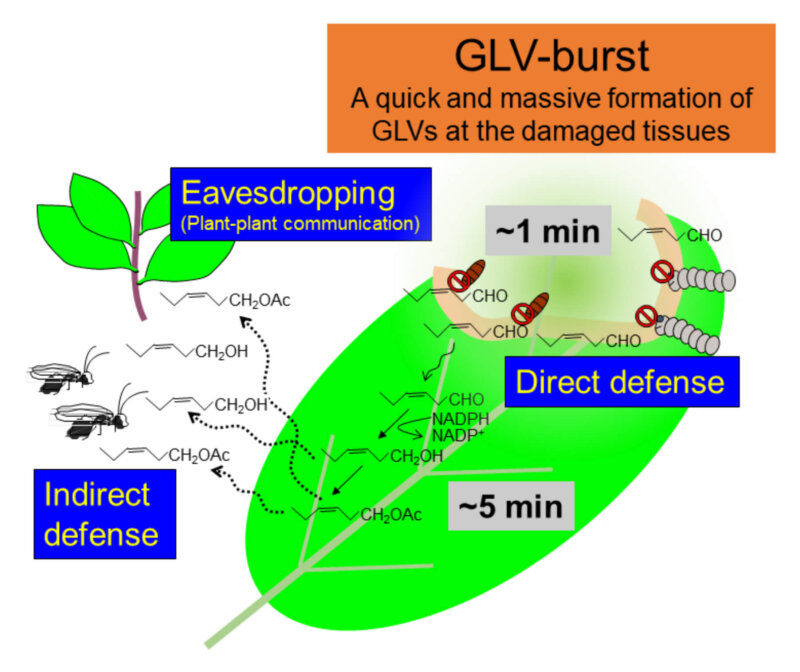

植物化学コミュニケーショングループの松井健二教授の総説、Journal of Experimental Botanyの「Darwin Review」への掲載決定

創成科学研究科(農学系)の松井健二教授による、これまでの長年にわたる「みどりの香り」に関する研究をまとめた総説が、Journal of Experimental Botanyにおける最も権威ある総説シリーズ「Darwin Review」として受理され、掲載が決定しました。

本総説では、これまでの「みどりの香り」研究の成果を総括するとともに、植物の進化過程において「みどりの香り」がいつ、何のために獲得されたのかについて、新たな仮説が提案されています。これは、山口大学で長年にわたり進められてきた「みどりの香り」研究の集大成であり、今後の研究の方向性を示唆する内容となっています。

2025年8月21日

妻鹿良亮准教授らの研究グループがコムギとトウモロコシの交雑植物の作出に成功

創成科学研究科(農学系)の妻鹿良亮准教授(現・神戸大学)らの研究グループは、東京都立大学の岡本龍史教授らの研究グループと共同で、コムギとトウモロコシ間の交雑不全を克服し、世界で初めて両種の交雑植物の作出に成功しました。

本研究では、コムギおよびトウモロコシの花から単離した配偶子(卵細胞と精細胞)を用いて、さまざまなコムギ−トウモロコシ交雑受精卵を作出し、それらを発生させることで、交雑植物の創出に成功しました。さらに、この交雑植物のゲノム配列と組成を解析した結果、得られた「トウモロコシコムギ」は、コムギの核ゲノムに加えて、コムギとトウモロコシ双方のミトコンドリアゲノムを有する細胞質雑種コムギ(Cybridコムギ)であることが明らかになりました。今回の結果は、コムギとトウモロコシという主要作物間での遺伝子資源の相互活用に未知を開くとともに、新たな育種技術としての応用も期待されます。

本研究成果は、2025年8月20日(英国時間)にOXFORD ACADEMIC「Journal of Experimental Botany」誌にて公開されました。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/08/25082101.pdf

https://academic.oup.com/jxb/advance-article/doi/10.1093/jxb/eraf354/8232527?login=true

2025年7月22日

農業情報・知能解析学グループの柴田勝教授が「小野玉露」を大阪万博に出展

教育学部の柴田勝教授が、JA山口、小野茶業組合、宇部市と共同で山口県内において玉露の栽培を行い、「小野玉露」として大阪国際万博に出展しました。 小野玉露は、山口大学の知見を活用した栽培・生産・加工を経て、JAを通じて販売されています。山口大学の研究開発から実際の販売まで展開された数少ない事例であり、地域連携による特色ある成果として注目されています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20250722/4060023695.html

2025年7月16日

農業情報・知能解析学グループの柴田勝教授が茶の収量予測について特許を取得

教育学部の柴田勝教授が、茶の収量予測について特許を取得しました。

本特許は、茶の栽培と樹木生理生態学的な見地を融合し、半年後の収量を予測する技術です。永年性常緑樹の収量予測は難しいとされてきましたが、本技術はその課題を克服し、スマート農業における有用な要素技術として期待されています。

特許:特許第7713165号

登録日:令和7年7月16日

発明の名称:茶葉収量予測装置と茶葉収量予測プログラムと 茶葉収量予測方法

発明者:柴田勝

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-153706/11/ja

2025年6月30日

生物物理学グループの清水和眞さんらの研究が Biophysics and Physicobiologyの表紙に採択

創成科学研究科 地球圏物質科学系専攻 生物学コース(生物物理学研究室)の清水和眞さん、西村紀彦さん、奥真人さん、及び、学術研究員の沖村千夏博士、岩楯好昭教授が開発した電動マイクロマニピュレータの論文が、日本生物物理学会の英文誌 Biophysics and Physicobiology Vol.22 (2)-2 に掲載され、表紙を飾りました。

開発した電動マイクロマニピュレータは顕微授精などで広く利用される液圧のマイクロマニピュレータと同等に稼働し、4分の1程度の実費で製作できます。論文では、同時に10マイクロメートルほどの細胞1つに試薬を導入可能なエレクトロポレータも製作しています。新しい研究テーマや方法を常に自分で考える姿勢が表紙の採択につながりました。

https://www.biophys.jp/biophysics_and_physicobiology_storyofthecover_vol22_2025i2_2.html

https://www.jstage.jst.go.jp/article/biophysico/22/2/22_e220010/_article