activities 全て

2025年6月27日

植物細胞シグナル学グループの冨士彩紗助教がエフエム山口「大人ウォーク」に出演

創成科学研究科(理学系)の冨士彩紗助教がエフエム山口「大人ウォーク」に出演し、これまでの研究者としての歩みや後進に向けたメッセージなどをお話ししました。

https://www.youtube.com/watch?v=q1B01N8kR0Y&list=PLaXDGzNIv-ZnhhcTAwhtiaE0MyVLOqC0h&index=1

2025年5月8日

植物生理学グループの菊池涼夏助教らが植物細胞の分裂初期におけるアクチン繊維の新たな局在パターンを発見

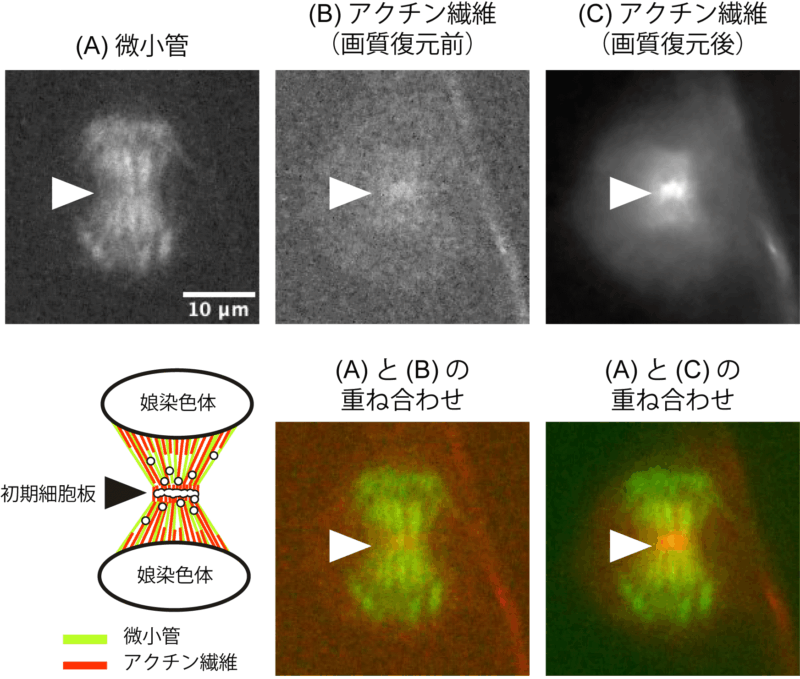

創成科学研究科(農学系)の菊池涼夏助教は、熊本大学理学部4年生の神鷹卓己大学生(当時)、同大学大学院先端科学研究部の檜垣匠教授らとの共同研究により、深層学習による顕微鏡画像の画質復元技術を活用して、植物細胞の分裂における初期の細胞板形成過程を可視化し、アクチン繊維の新たな局在パターンを明らかにしました。

細胞内の繊細な構造を観察するには、顕微鏡を使って鮮明な画像を撮影する必要がありますが、強い光を長時間当てることで細胞が傷んでしまう「光毒性」や「退色」という問題があります。そのため、できるだけ弱い光で撮影する必要がありますが、そのぶん画像が暗くなり、微細な構造が見えにくくなるというジレンマがありました。

本研究では、この問題を解決するために、短時間の露光で撮影した画像を深層学習で明瞭に復元する技術を活用し、細胞分裂のごく初期段階でのアクチン繊維の挙動を高精度に捉えることに成功しました。その結果、アクチン繊維が細胞板の形成が始まる部位に集まる様子が確認されました。これは、アクチン繊維が細胞板の初期構築に関与していることを示唆する新たな証拠と考えられます。

本研究成果は令和7年5月8日、科学雑誌「Plant Cell Reports」に掲載されました。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/05/25050803.pdf

https://doi.org/10.1007/s00299-025-03498-7

2025年4月16日

「研究拠点」認定書授与式が開催

2025年7年4月8日に、山口大学事務局特別大会議室において、2025年3月4日付けで山口大学先進科学・イノベーションセンターの研究拠点として認定された「植物ロバストネス研究センター」の認定書授与式が開催されました。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/news/40706/index.html

谷澤学長(左)と武宮准教授(右)

2025年4月9日

野菜園芸学グループの執行正義教授が日本農学賞・読売農学賞を受賞

創成科学研究科(農学系)の執行正義教授が2025年度「日本農学賞」並びに第62回「読売農学賞」を受賞し、2025(令和7)年4月5日(土)に東京大学弥生講堂で行われた授与式・受賞講演会において、表彰状と記念の表彰楯を授与されました。

日本農学賞は、1925(大正14)年に「農学賞」(農学賞牌)として始まった歴史あるもので、一般社団法人日本農学会が「農学上顕著な業績を挙げたもの」に対して贈る、日本の農学研究者にとって最高の栄誉とされる賞です。また、読売農学賞は日本農学会からの推薦により1964(昭和39)年より読売新聞社から授与されています。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/agr/news/5716/index.html

2025年3月6日

植物細胞シグナル学グループの冨士彩紗さんが日本学術振興会「育志賞」を受賞

冨士彩紗さんが、第15回(令和6(2024)年度)日本学術振興会育志賞を受賞しました。この賞は、令和6(2024)年5月23日~28日の期間に大学及び学術団体(日本学術会議協力学術研究団体に限る)より推薦された177名の候補者を対象に選考が行われ、選考委員会の選考結果に基づき、19名が受賞者として決定されました。冨士さんは、研究過程において、開口の駆動力形成を担う細胞膜H+-ATPaseが、光に応答して自己阻害領域内の2箇所のリン酸化により活性化することを発見しました。冨士さんは、生化学や分子生物学、分子遺伝学など、多角的アプローチによる研究に粘り強く取り組み、長年に渡り不明であった気孔開口の駆動力形成の仕組みを解き明かし、本領域の研究を大きく前進させました。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/news/40298/index.html

JSPS Ikushi Prizehttps://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/

2025年2月13日

大学研究推進機構の真野純一教授の最終講義が開催

2025年2月12日、大学研究推進機構の真野純一教授の最終講義が開催されました。

真野教授は、活性カルボニル種を介したシグナル伝達という学術領域を開拓され、長年にわたり山口大学における植物科学の教育・研究にご尽力いただきました。また、植物ロバストネスの拠点群形成プロジェクトにおいても中心的な役割を担っていただき、深く感謝申し上げます。

今後ますますのご活躍とご研究のご発展を心よりお祈り申し上げます。

2025年2月6日

植物細胞シグナル学グループの武宮淳史准教授らの研究グループが植物の新奇プライミング機構を発見

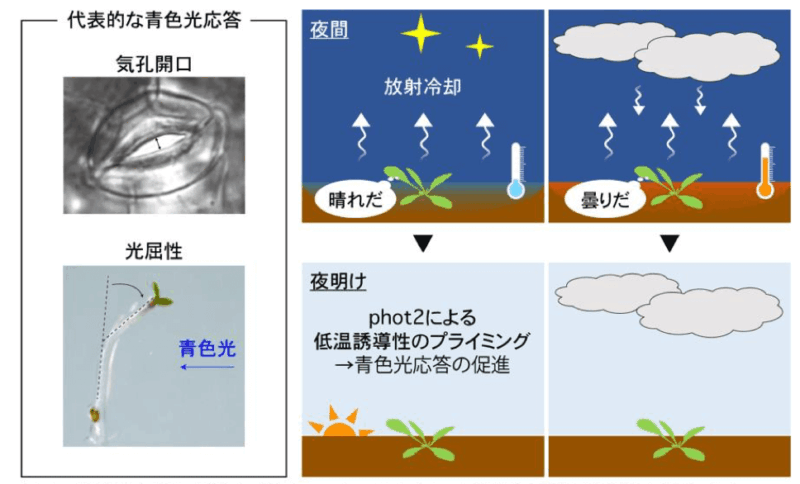

宇都宮大学の児玉豊教授、創成科学研究科(理学系)の武宮淳史准教授、日本工業大学の芳賀健教授、新潟大学の酒井達也教授らの研究グループが、植物が夜間の低温を感知して夜明けの光応答を促進する新奇プライミング機構を発見しました。

環境の変化を予測し、それに先立って生理的な準備を整えることは、地球上の生物が最適な成長と生存を維持するために重要です。このたび、モデル植物であるシロイヌナズナにおいて、フォトトロピン 2(phot2)というセンサタンパク質が夜間の温度を感知してプライミング(生理的準備)を引き起こし、夜明け後の青色光応答を調整する上で重要な役割を果たすことが明らかとなりました。

本研究成果は、2025年1月30日(英国時間)にOXFORD ACADEMIC「Journal of Experimental Botany」誌にて公開されました。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/02/25020406.pdf

https://academic.oup.com/jxb/article/76/8/2309/7990606

2024年10月8日

植物細胞シグナル学グループの武宮淳史准教授がJST国際共同研究推進事業(ASPIRE)に採択

創成科学研究科(理学系)の武宮淳史准教授が科学技術振興機構(JST)の先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)の日本-米国NSF Global Centers共同研究「バイオエコノミー領域」に研究代表者として採択されました。

課題名:社会的受容性と実用性を備えた植物の開発を目指すアライアンス

研究代表者:武宮 淳史

概要

化石燃料の消費は、大気中の二酸化炭素濃度を上昇させ、地球温暖化や気候変動を加速させています。これにより、地球環境や生態系が破壊されるだけでなく、社会活動にも深刻な影響を及ぼしており、よりクリーンなエネルギーを中心とした社会システムへの転換が求められています。世界的に持続可能で環境に優しいバイオエコノミーへの需要が高まる中、バイオエネルギー植物を用いた脂質生産が、化石燃料に代わるカーボンニュートラルな燃料として期待されています 。本プロジェクトでは、異なる専門性をもつ国際研究チームが連携し、気孔開閉を人為的に制御して少ない水の利用で高エネルギー脂質を合成するエネルギー植物を開発し、バイオエコノミーに革新をもたらすことを目指します。また、本プロジェクトを通じて、植物科学・バイオエコノミー研究を先導する国際ネットワークを構築し、国際頭脳循環を通して次世代のトップ研究者を育成することを目指します。

先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)について

先端国際共同研究推進事業(ASPIRE:Adopting Sustainable Partnerships for Innovative Research Ecosystem)は、日本の科学技術力の維持・向上を図るため、政策上重要な科学技術分野において、国際共同研究を通じて日本と欧米などの科学技術先進国・地域のトップ研究者同士を結び付け、日本の研究コミュニティーにおいて国際頭脳循環を加速することを目指すものです。

2024年9月20日

植物生理学グループの菊池涼夏助教が日本植物学会賞若手奨励賞を受賞

創成科学研究科(農学系)の菊池涼夏助教が日本植物学会の2024年度日本植物学会賞若手奨励賞を受賞しました。若手奨励賞は、植物学に関する優れた研究を行う若手研究者に授与される賞です。2024年9月14-16日に宇都宮大学・ライトキューブ宇都宮で開催された日本植物学会第88回大会において、贈呈式が行われました。

菊池 涼夏

「ゲノム倍数化が植物の器官成長に及ぼす影響の定量的解析」

https://bsj.or.jp/jpn/members/information/202421.php

2024年9月18日

研究拠点群形成プロジェクトの成果報告会が開催

2024年8月1日に、山口大学事務局第2会議室において、令和3年度採択「植物ロバストネスの理解に基づく環境適応植物の創出」の最終成果報告を行いました。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/news/35112/index.html