activities 全て

2023年10月3日

妻鹿班の研究成果がScientific Reportsに掲載

妻鹿良亮准教授らの研究グループによる論文がScientific Reports誌に掲載されました。コムギ種子は成熟過程で乾燥ストレス受けると、種子が縮小し、その原因がデンプン粒、種子貯蔵タンパク質の蓄積不全であることが知られていました。そこで、トランスクリプトーム、メタボローム解析を行い、代謝パスウェイ解析によって特定のアミノ酸合成経路が関わることが判明し、そのアミノ酸が種子貯蔵タンパク質と密接に関連することが判明しました。

日本語の要約は下記の山口大学HPのプレスリリース記事をご覧ください。下記ページに論文URLの記載もございます。

2023年9月4日

第8回植物科学研究交流会を開催しました

2023年8月28日

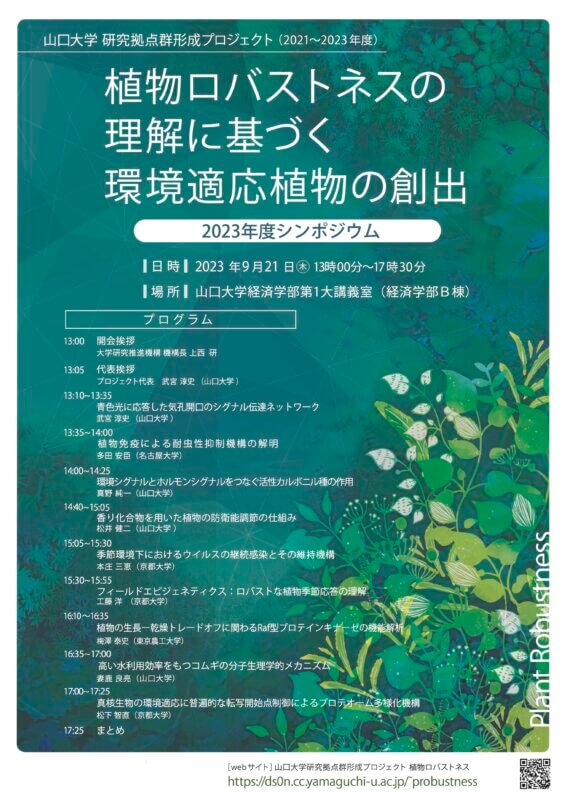

当プロジェクトの2023年度シンポジウムを開催します

2023年9月21日(木)の13:00より山口大学経済学部第一大講義室にて、外部より複数名の講師をお招きして山口大学研究拠点群形成プロジェクト(植物ロバストネスの理解に基づく環境適応植物の創出)のシンポジウムを開催します。

拡大版は添付pdfをご覧ください。ポスターVer2.8.7

2023年8月28日

若手の会(キャリアセミナー)を開催します

2023年9月21日(木)10:30より山口大学経済学部第一大講義室にて、名古屋大学の野元美佳博士をお招きして若手研究者に向けたキャリアセミナーを開催します。

拡大版は添付pdfをご覧ください。230921植物ロバストネス若手の会キャリアセミナー

2023年7月30日

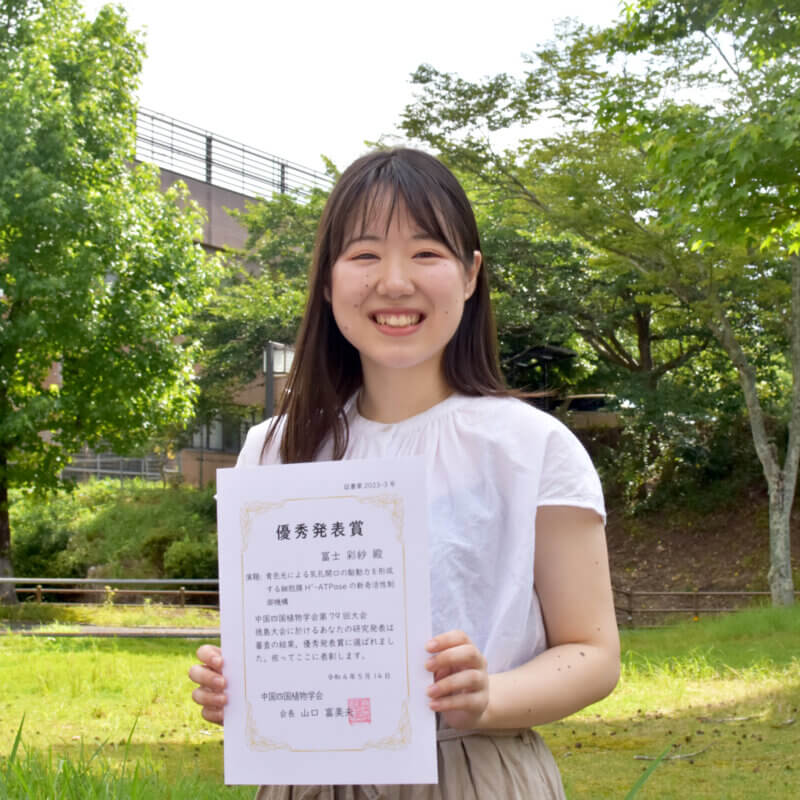

武宮班の冨士彩紗さんが中国四国植物学会大会において優秀発表賞を受賞

2023年6月19日

第5回植物科学セミナーを開催しました

6月14日にスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH Zürich)よりDiana Santelia博士をお招きし、「Starch metabolism in stomatal guard cells」と題して、第5回植物科学セミナーを開催しました。

植物は光合成によって産生する主要な貯蔵炭水化物であるデンプンを成長のためのエネルギー源として利用するだけでなく、そのデンプンの代謝産物を絶えず変化する外部・体内環境に適応し、最適な成長へ導くためのシグナルとしても利用しています。Santelia博士は、気孔を構成する孔辺細胞を主要な研究対象として、デンプン動態の制御機構やその代謝産物の機能について、分子・細胞レベルからその進化的側面についてまで、幅広く研究されています。最新の知見を織り交ぜながら、食糧問題解決に光を照らす力強い内容に、参加者は深く聞き入っていました。理学部および農学部から50名以上の教職員・学生が参加し、セミナー後も白熱した議論が続きました。

2023年6月19日

第4回植物科学セミ ナー を開催しました

5月19日にミシガン州立大学のGregg Howe教授をお招きし、農学部大講義室にて第4回植物科学セミナーを開催しました。セミナータイトルは「Hormones from lipids: Molecular mechanism of jasmonate signaling」でジャスモン酸シグナル伝達経路のJAZタンパク質とCOIタンパク質の相互作用制御機構に関する成果を披露いただきました。農学部および理学部から50名以上の教職員学生が参加し、活発な質疑応答がなされました。

2023年5月18日

第3回若手の会を開催しました

2023年2月27日

松井班の研究成果がNature Communicationsに掲載

筑波大学杉本貢一助教、松井健二教授と静岡大学グリーン科学研究所等との共同研究「植物間コミュニケーションによって、植物が将来起こり得る被害から身を守る仕組みを解明―香り物質を、身を守る配糖体に変換する酵素遺伝子を発見―」に関する論文が2023年2月8日付けでNature Communicationsに掲載されました。

ジャーナルの論文ページ

https://www.nature.com/articles/s41467-023-36381-8

山口大学および関連機関によるプレスリリース記事

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/02/23022401.pdf

2022年12月15日

第14回中国地域育種談話会を開催しました