activities 全て

2022年12月8日

第3回植物科学セミナーを開催しました

2022年12月5日

セミナーを開催しました

2022年10月14日

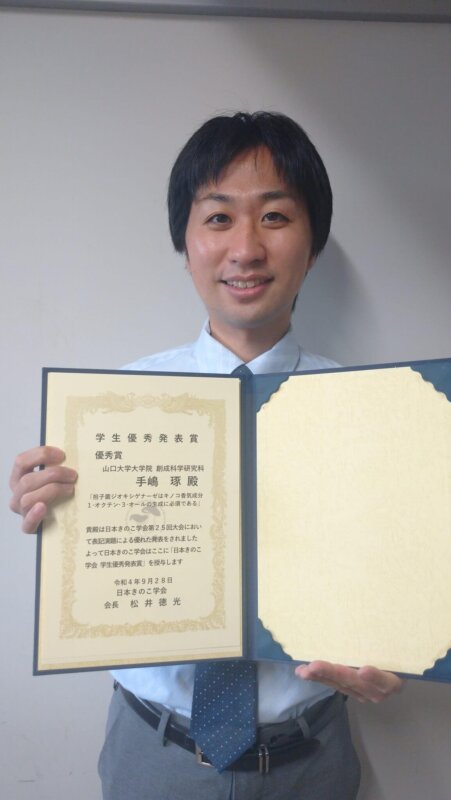

松井班の手嶋琢さんが日本きのこ学会で学生優秀発表賞を受賞

大学院創成科学研究科ライフサイエンス系専攻博士後期課程3年生の手嶋琢さん(松井健二教授研究室)が、日本きのこ学会第25回大会で学生優秀発表賞を受賞しました。

手嶋さんは、2022年9月26日-28日に開催された日本きのこ学会第25回大会において、「担子菌ジオキシゲナーゼはキノコ香気成分

1-オクテン-3-オールの生成に必須である」と題した研究を発表し、審査の結果、学生優秀発表賞に選ばれました。

1-オクテン-3-オールはマツタケオールとも呼ばれ、キノコに特徴的な香気成分です。この化合物がどのようにして作られるのか、40年以上も不明のままでしたが、手嶋さんを中心とした本学の研究グループと、京都大学、佐賀大学、森林総研、メーファーラン大学との共同研究で世界で初めて1-オクテン-3-オール生合成酵素を発見し、その性状を明らかにしました。

この成果の一部は国際誌 Journal of Biological Chemistryにも掲載されました。

2022年9月15日

真野班の研究成果がJournal of Agricultural and Food Chemistryに掲載

2022年8月21日

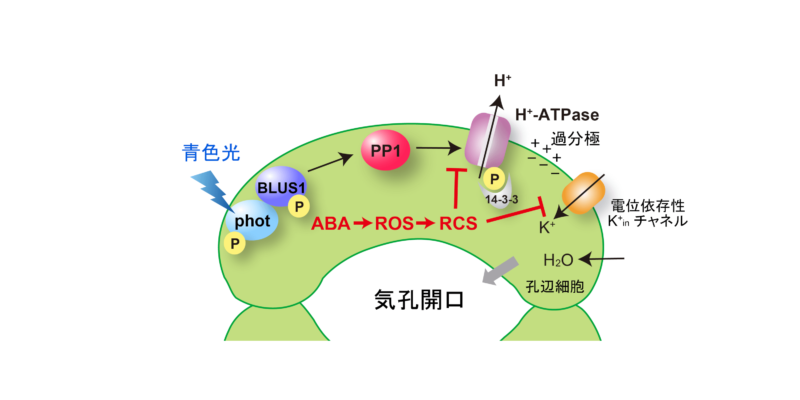

武宮班と真野班の共同研究の成果がPlant & Cell Physiologyに掲載

https://academic.oup.com/pcp/article-abstract/63/8/1168/6628426?redirectedFrom=fulltext

2022年6月21日

妻鹿班の総説記事がアグリバイオ5月号と7月号に掲載

「アグリバイオ(北隆館)」5月号および7月号に妻鹿班からコムギの耐乾性と代謝物解析に関する解説記事が発表されました。

以下、5月号詳細。

以下、7月号詳細。

2022年6月20日

第2回若手の会を開催しました

5

2022年5月18日

第2回若手の会を開催します

5月27日に植物ロバストネスの第2回若手の会を開催します。この若手の会は、本プロジェクトに参加する学部生、大学院生、ポスドク研究員同士の研究室の垣根を越えた横の繋がりを深めるとともに、自身のキャリア形成を考える機会を提供することを目的に、若手育成の一環として開催しています。

第2回のゲストは東京大学の岡田憲典先生です。詳細は添付のpdfをご覧ください。

2022年4月15日

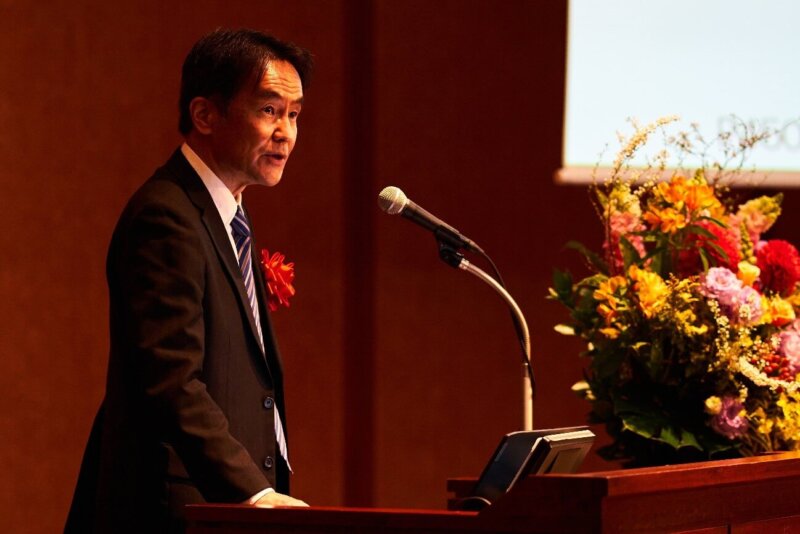

松井健二教授 が「日本農学賞・読売農学賞」を受賞

2022年4月8日

武宮淳史准教授が「日本植物生理学会奨励賞」を受賞