research-results 研究成果

2025年12月19日

梅澤泰史教授と武宮淳史教授らの研究成果がScience Advances誌に掲載されました

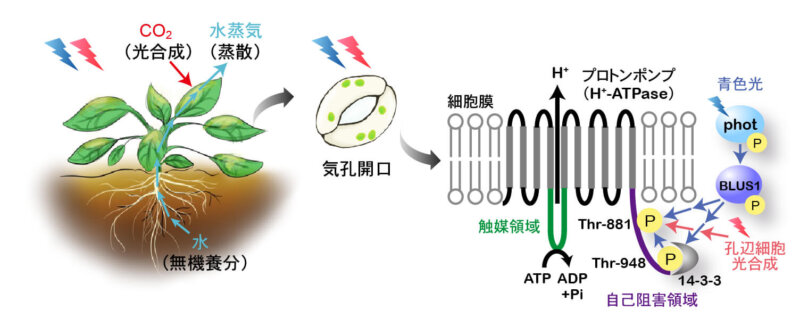

東京農工大学の梅澤泰史教授と植物細胞シグナル学グループの武宮淳史教授らの研究グループが、植物が乾燥にさらされた際に水分損失を防ぐために行う気孔の閉鎖メカニズムの一端を明らかにしました。

植物の気孔は、光合成に必要な二酸化炭素の取り込みを担うとともに、蒸散を通じて葉面温度を調節する等の重要な役割を果たしています。しかし、乾燥ストレス下では水分損失の抑制が最優先となるため、植物ホルモンであるアブシジン酸(ABA)がはたらいて気孔を閉鎖します。この重要な防御反応についてはこれまで多くの研究が進められてきましたが、依然として未解明な点が残されていました。特に、ABA処理後に孔辺細胞内でカルシウムイオン(Ca2+)濃度が一過的に上昇し、それが気孔閉鎖につながることは四半世紀も前から知られていたものの、その仕組みは明らかになっていませんでした。

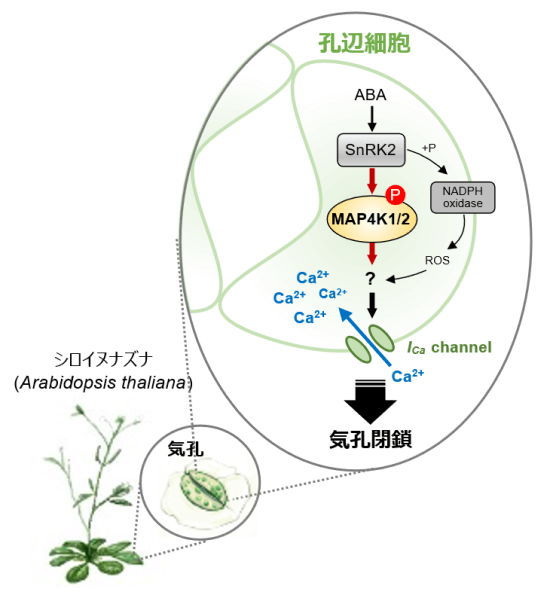

今回、共同研究グループは、ABAによる気孔閉鎖シグナル伝達に関わる新たなプロテインキナーMAP4Kを同定し、このMAP4Kが孔辺細胞内におけるCa2+濃度の上昇を制御することを見出しました(図1)。これにより、長年未解明であったABAによるCa2+濃度の制御メカニズムに光を当てることになりました。本成果は、乾燥条件下で迅速に気孔を閉鎖し、水利用効率を向上させる耐乾性作物の開発など、農業分野への応用が期待されます。

本研究成果は、12月19日付で米国科学誌「Science Advances」に掲載されました。

図1.SnRK2キナーゼとMAP4KキナーゼによるABA誘導性気孔閉鎖のシグナル伝達モデル

植物の葉の表面には「気孔」と呼ばれる小さな穴があり、開閉することで水分の蒸発を調節しています。乾燥などの環境ストレスを受けると、植物ホルモンの一種であるアブシジン酸(ABA)が働き、気孔を閉じて水分の過剰な損失を防ぎます。気孔では、ABAの合図を受け取ったタンパク質が次々と別のタンパク質を活性化し、最終的に細胞膜にあるカルシウムチャネルが開きます。このとき細胞内に流入するカルシウムが、気孔を閉じるきっかけとなります。本研究で明らかになったMAP4K1/2は、この気孔閉鎖の仕組みの中で重要な役割を担っていることが示されました。

2025年8月29日

植物化学コミュニケーショングループの松井健二教授の総説、Journal of Experimental Botanyの「Darwin Review」への掲載決定

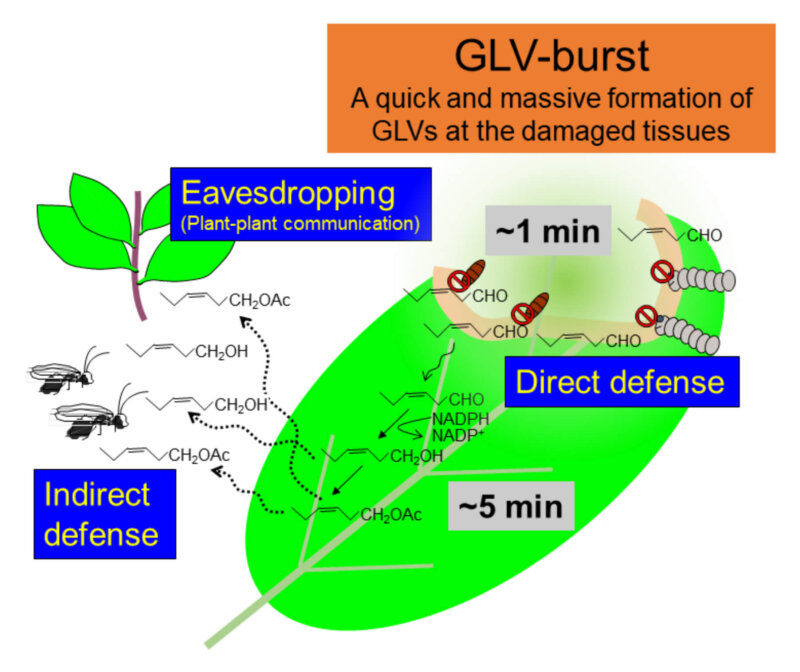

創成科学研究科(農学系)の松井健二教授による、これまでの長年にわたる「みどりの香り」に関する研究をまとめた総説が、Journal of Experimental Botanyにおける最も権威ある総説シリーズ「Darwin Review」として受理され、掲載が決定しました。

本総説では、これまでの「みどりの香り」研究の成果を総括するとともに、植物の進化過程において「みどりの香り」がいつ、何のために獲得されたのかについて、新たな仮説が提案されています。これは、山口大学で長年にわたり進められてきた「みどりの香り」研究の集大成であり、今後の研究の方向性を示唆する内容となっています。

2025年8月21日

妻鹿良亮准教授らの研究グループがコムギとトウモロコシの交雑植物の作出に成功

創成科学研究科(農学系)の妻鹿良亮准教授(現・神戸大学)らの研究グループは、東京都立大学の岡本龍史教授らの研究グループと共同で、コムギとトウモロコシ間の交雑不全を克服し、世界で初めて両種の交雑植物の作出に成功しました。

本研究では、コムギおよびトウモロコシの花から単離した配偶子(卵細胞と精細胞)を用いて、さまざまなコムギ−トウモロコシ交雑受精卵を作出し、それらを発生させることで、交雑植物の創出に成功しました。さらに、この交雑植物のゲノム配列と組成を解析した結果、得られた「トウモロコシコムギ」は、コムギの核ゲノムに加えて、コムギとトウモロコシ双方のミトコンドリアゲノムを有する細胞質雑種コムギ(Cybridコムギ)であることが明らかになりました。今回の結果は、コムギとトウモロコシという主要作物間での遺伝子資源の相互活用に未知を開くとともに、新たな育種技術としての応用も期待されます。

本研究成果は、2025年8月20日(英国時間)にOXFORD ACADEMIC「Journal of Experimental Botany」誌にて公開されました。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/08/25082101.pdf

https://academic.oup.com/jxb/advance-article/doi/10.1093/jxb/eraf354/8232527?login=true

2025年7月16日

農業情報・知能解析学グループの柴田勝教授が茶の収量予測について特許を取得

教育学部の柴田勝教授が、茶の収量予測について特許を取得しました。

本特許は、茶の栽培と樹木生理生態学的な見地を融合し、半年後の収量を予測する技術です。永年性常緑樹の収量予測は難しいとされてきましたが、本技術はその課題を克服し、スマート農業における有用な要素技術として期待されています。

特許:特許第7713165号

登録日:令和7年7月16日

発明の名称:茶葉収量予測装置と茶葉収量予測プログラムと 茶葉収量予測方法

発明者:柴田勝

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-153706/11/ja

2025年6月30日

生物物理学グループの清水和眞さんらの研究が Biophysics and Physicobiologyの表紙に採択

創成科学研究科 地球圏物質科学系専攻 生物学コース(生物物理学研究室)の清水和眞さん、西村紀彦さん、奥真人さん、及び、学術研究員の沖村千夏博士、岩楯好昭教授が開発した電動マイクロマニピュレータの論文が、日本生物物理学会の英文誌 Biophysics and Physicobiology Vol.22 (2)-2 に掲載され、表紙を飾りました。

開発した電動マイクロマニピュレータは顕微授精などで広く利用される液圧のマイクロマニピュレータと同等に稼働し、4分の1程度の実費で製作できます。論文では、同時に10マイクロメートルほどの細胞1つに試薬を導入可能なエレクトロポレータも製作しています。新しい研究テーマや方法を常に自分で考える姿勢が表紙の採択につながりました。

https://www.biophys.jp/biophysics_and_physicobiology_storyofthecover_vol22_2025i2_2.html

https://www.jstage.jst.go.jp/article/biophysico/22/2/22_e220010/_article

2025年5月8日

植物生理学グループの菊池涼夏助教らが植物細胞の分裂初期におけるアクチン繊維の新たな局在パターンを発見

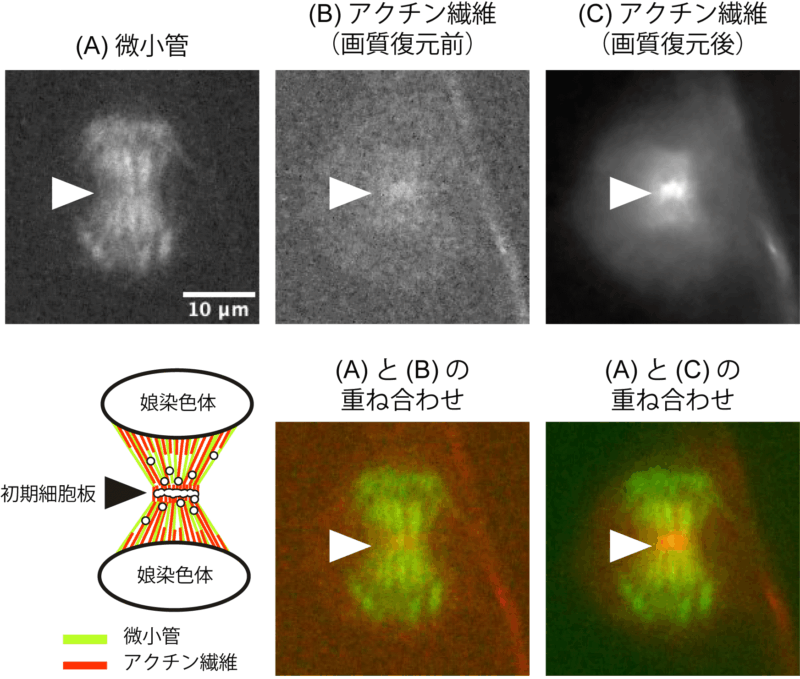

創成科学研究科(農学系)の菊池涼夏助教は、熊本大学理学部4年生の神鷹卓己大学生(当時)、同大学大学院先端科学研究部の檜垣匠教授らとの共同研究により、深層学習による顕微鏡画像の画質復元技術を活用して、植物細胞の分裂における初期の細胞板形成過程を可視化し、アクチン繊維の新たな局在パターンを明らかにしました。

細胞内の繊細な構造を観察するには、顕微鏡を使って鮮明な画像を撮影する必要がありますが、強い光を長時間当てることで細胞が傷んでしまう「光毒性」や「退色」という問題があります。そのため、できるだけ弱い光で撮影する必要がありますが、そのぶん画像が暗くなり、微細な構造が見えにくくなるというジレンマがありました。

本研究では、この問題を解決するために、短時間の露光で撮影した画像を深層学習で明瞭に復元する技術を活用し、細胞分裂のごく初期段階でのアクチン繊維の挙動を高精度に捉えることに成功しました。その結果、アクチン繊維が細胞板の形成が始まる部位に集まる様子が確認されました。これは、アクチン繊維が細胞板の初期構築に関与していることを示唆する新たな証拠と考えられます。

本研究成果は令和7年5月8日、科学雑誌「Plant Cell Reports」に掲載されました。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/05/25050803.pdf

https://doi.org/10.1007/s00299-025-03498-7

2025年2月6日

植物細胞シグナル学グループの武宮淳史准教授らの研究グループが植物の新奇プライミング機構を発見

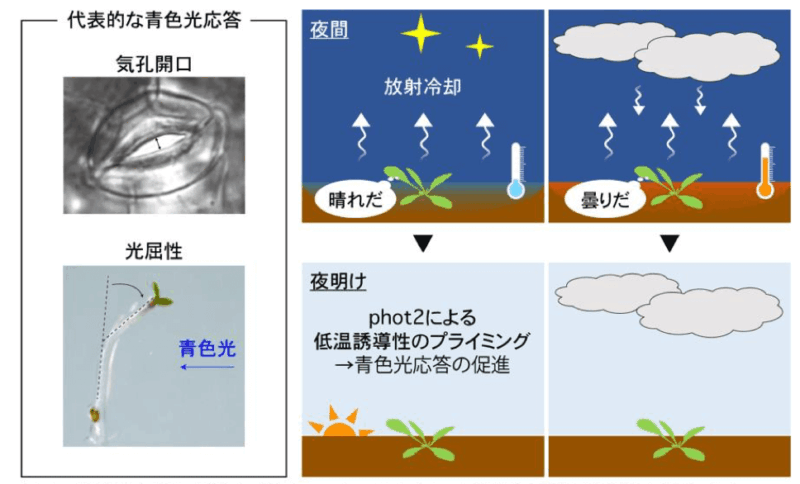

宇都宮大学の児玉豊教授、創成科学研究科(理学系)の武宮淳史准教授、日本工業大学の芳賀健教授、新潟大学の酒井達也教授らの研究グループが、植物が夜間の低温を感知して夜明けの光応答を促進する新奇プライミング機構を発見しました。

環境の変化を予測し、それに先立って生理的な準備を整えることは、地球上の生物が最適な成長と生存を維持するために重要です。このたび、モデル植物であるシロイヌナズナにおいて、フォトトロピン 2(phot2)というセンサタンパク質が夜間の温度を感知してプライミング(生理的準備)を引き起こし、夜明け後の青色光応答を調整する上で重要な役割を果たすことが明らかとなりました。

本研究成果は、2025年1月30日(英国時間)にOXFORD ACADEMIC「Journal of Experimental Botany」誌にて公開されました。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/02/25020406.pdf

https://academic.oup.com/jxb/article/76/8/2309/7990606

2024年8月9日

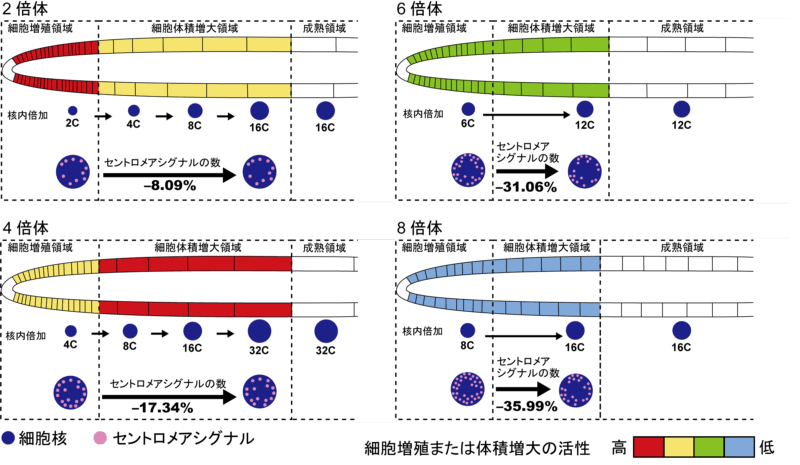

植物生理学グループの菊池涼夏助教らが「高次倍数化シンドローム」のメカニズムの一端を解明

創成科学研究科(農学系)の菊池涼夏助教らの研究グループは、神奈川大学理学部 岩元明敏教授および坂本卓也准教授、東京大学大学院新領域創成科学研究科 松永幸大教授、東京大学大学院理学系研究科 杉山宗隆教授との共同研究により、モデル植物のシロイヌナズナを対象として、ゲノムが高次倍数化すると成長が抑制される「高次倍数化シンドローム」という現象に着目し解析を行った結果、高次倍数体では細胞増殖と細胞体積の増大の両方が大きく抑制されており、その原因の1つが増加した染色体同士が何らかの理由で互いにくっついてしまう「染色体束化」であることが示されました。

植物における倍数化は、農作物の生産向上のために実際に活用されています。「高次倍数化シンドローム」のメカニズムの解明は、生産性の高い農作物をより効率よく作出する手法の確立につながることが期待されます。

本研究成果は、2024年7月5日(英国時間)にOXFORD ACADEMIC「Journal of Experimental Botany」誌にて公開されました。

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/08/24080901.pdf

https://academic.oup.com/jxb/article/75/18/5703/7708264

2024年2月21日

武宮班の研究成果がNature Communicationsに掲載

2023年10月30日