Research Group 各グループの研究内容紹介

植物分子メカニズム部門

植物細胞シグナル学グループ

(大学院創成科学研究科 理学系)

(センター長、部門長)

(大学院創成科学研究科 理学系)

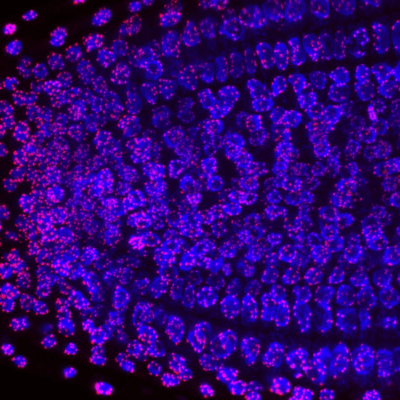

気孔は陸上植物の表皮に存在する孔であり、多様な環境変動に応じた開閉を通じて、光合成に必要な二酸化炭素の取り込みや、蒸散による水の消費を制御し、植物の生存戦略において重要な役割を果たしています。気孔は、シグナルとして作用する青色光や光合成を誘導する赤色光、乾燥ストレスなどに応答して開閉しますが、その分子メカニズムには未解明な点が多く残されています。 私たちの研究グループでは、気孔を構成する孔辺細胞を研究対象とし、遺伝学や生化学、構造生物学、ゲノム編集などの多角的アプローチによる解析を通じて、気孔開閉の分子メカニズムの解明を目指しています。気孔開閉の分子メカニズムに基づく人為的制御は、植物ロバストネスの向上に資する基盤技術の創出に貢献することが期待されます。

植物化学コミュニケーショングループ

(大学院創成科学研究科 農学系)

植物は様々な香り成分を生合成し、環境中に放出しています。これらの香り化合物は、植物と植物を取り巻く生物たちとの相互作用を司り、生態系ネットワークのロバストネスを支えています。 私たちの研究グループは、植物がどのような刺激をどのように感じて、どのような仕組みで香り化合物を作るのかを明らかにしています。特に植物組織が傷つけられたときに一過的に放散される「みどりの香り」について研究を進めており、「みどりの香り」が植物防衛力の強化に寄与していることを明らかにしつつあります。

極限環境生物学グループ

(大学院創成科学研究科 理学系)

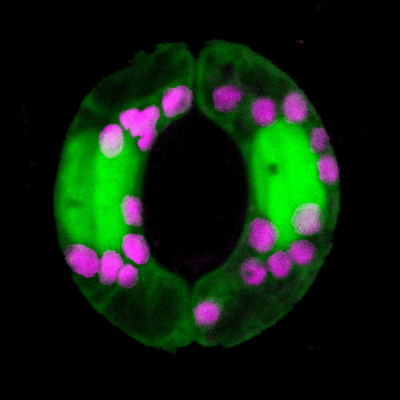

紅藻イデユコゴメ目の藻類は、45℃, pH2という高温・強酸性の温泉環境に生息し、光合成を行って独立栄養的に生命活動を営んでいます。多くの生物が生存することが出来ない、このきわめて極限的な環境に生息する光合成生物の環境適応機構を理解することにより、植物のロバストネス向上に関わる基本原理を明らかにし、その知見を応用研究へと展開することが出来ると考えています。私たちの研究グループでは、イデユコゴメ目のモデル生物であるCyanidioschyzon merolae(シゾン)を用いて、高温、強酸性、高濃度重金属イオンなどへの耐性機構や、物質生産の制御機構の仕組みについて、細胞生物学や逆遺伝学、ゲノム情報に基づいたオミクス解析を用いて研究を行っています。特徴のある本細胞を用いて、光合成生物に共通する細胞レベルでの基本原理を明らかにする事により、本プロジェクトへ貢献したいと考えています。

生体分子科学グループ

(大学院創成科学研究科 農学系)

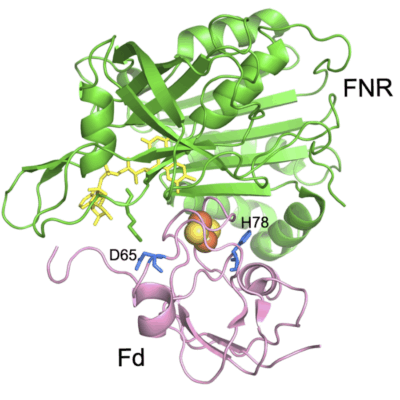

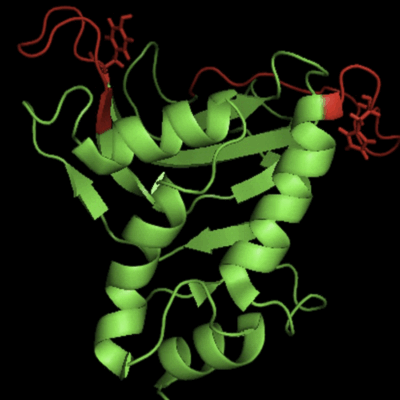

植物は、太陽光をエネルギー源として大気中の二酸化炭素や土壌中の窒素や硫黄の無機化合物から、自らの体を構成する生体物質(タンパク質、炭水化物、核酸、脂質など)を生合成する仕組みをもっています。この仕組みは光合成と呼ばれ、これにより地球上の生物が養われています。私たちの研究グループでは、このような光エネルギーで駆動される様々な生合成代謝間のバランスが環境変動に応じて臨機応変に調節されるメカニズムを、エネルギー供給を構成するタンパク質や代謝酵素の原子レベルの構造に基づいて解明することを目指しています。また、マラリア熱を引き起こす寄生虫に、植物と共通の起源をもつエネルギー供給システムが存在し、その構成タンパク質は植物と相同でありながらユニークな特性をもつことが分かってきました。その研究成果に基づき、抗マラリア薬のデザインなどの応用研究にも取り組んでいます。

植物昆虫間コミュニケーショングループ

(大学院創成科学研究科 理学系)

植物内を流れる道管液に比べて、篩管液の流れる向きや流速、それらの継時的な変化などはよく分かっていません。この理由として、篩管液の流れを直接観察できないことや篩管液の採取が難しいことが挙げられます。この問題に対処する一つの手段として、アブラムシを利用した篩管液成分の分析が知られています。さまざまな分類群の植物上でアブラムシのような篩管液を吸汁する昆虫が観察されますが、中には木本植物を一次寄主として、草本植物を二次寄主として利用する種もいます。私たちの研究グループでは、「植物と吸汁性昆虫」の多種多様な組み合わせと種内の寄主転換に着目して、野外観察や室内での操作実験を組み合わせることで、異なる植物種間で共通する篩管液流の基本的なメカニズムを解明したいと考えています。

植物生理学グループ

(大学院創成科学研究科 農学系)

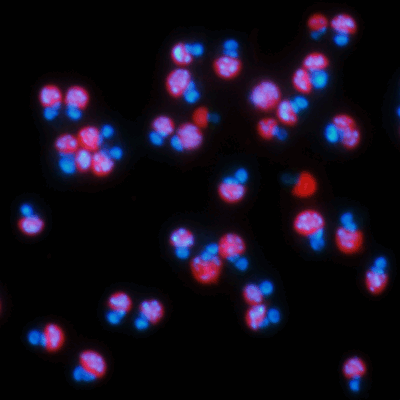

「ゲノム倍数化」は、相同染色体のセット数が倍加する現象であり、植物の進化の過程で繰り返し生じてきました。ゲノム倍数化によって生じた倍数体植物は、器官サイズの増大やストレス耐性の向上など、幅広い表現型の変化を示すことが知られており、古くから農業・園芸分野においても利用されています。一方で、ゲノム倍数化がどのようにして植物の発生過程や環境応答に影響を及ぼすのかについては、未だ多くの謎が残されています。本研究グループでは、モデル植物シロイヌナズナの人工倍数体シリーズ(2, 4, 6, 8倍体)を用いて、成長制御、遺伝子発現、環境応答などにおけるゲノム倍数化の影響を多層的に解析しています。これにより、ゲノム倍数化の機能的意義を明らかにし、倍数体化による植物ロバストネス向上のメカニズム解明に貢献する知見を得ることを目指しています。

植物機能開発部門

野菜園芸学グループ

(大学院創成科学研究科 農学系)

(副センター長、部門長)

農学系の野菜園芸学を専門とし、品種改良・遺伝学・ゲノミクス・環境制御型栽培に関する研究を行っています。特に、タマネギ(シャロット)、ニンニク、ネギなどネギ属作物を対象に、大規模ゲノムや雄性不稔性といった育種上の障壁解決に取り組んでいます。独自の実験系統群を整備し、ゲノム・トランスクリプトーム・メタボロームを統合した解析により、タマネギ乾腐病抵抗性やフラボノイド生合成など、重要形質に関わる遺伝子や代謝経路の解明を目指しています。また、植物工場による高効率生産技術の開発にも力を入れています。LEDを用いた赤色光と青色光の交互照射によって成長促進・収量増加・省エネルギー化を実現する「Shigyo法」を開発し、レタスやホウレンソウで有効性を実証しました。一連の研究は基礎科学と応用研究の融合を特徴とし、高付加価値で気候変動に強い品種と持続的かつ高効率な生産システムの確立を目指しています。

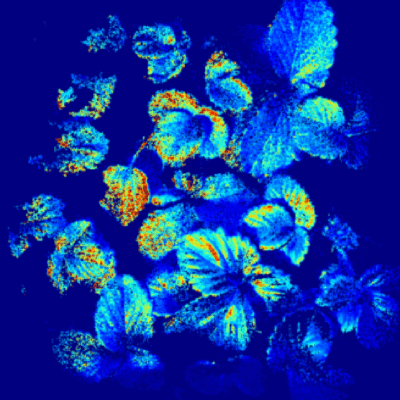

植物生育モニタリンググループ

(大学院創成科学研究科 農学系)

当研究グループでは、植物の状態を把握するためのモニタリング技術の開発に取り組んでいます。光合成の状態の把握には、ガス交換測定だけでなく、クロロフィル蛍光、分光反射など、植物からの電磁波を測定することが有効です。それらを画像として計測・解析することで、非破壊的に、面的(空間的)な情報を得ることができます。また、画像解析は近年進歩が著しいAI技術との相性がとても良く、栽培画像(栽培された植物個体群を撮影した画像)から、植物の特定部位の認識による生育ステージ評価や植物の量的な指標である葉面積指数(LAI)評価が、可能になります。私たちの研究グループでは、こうして非破壊的に得られた植物の生育や生理に関する情報を、栽培管理や機能評価に応用する研究をすすめています。

農業情報・知能解析学グループ

(教育学部)

植物の個性は、特に永年性作物において顕著であり、生育環境のわずかな違いが生育や形態に大きく影響します。本グループでは、画像解析と農学的知見を融合させ、永年性作物の生育状態の診断および生育の予測技術の開発に取り組んでいます。従来、こうした作物の栽培では、長年の経験に基づいて「樹勢」などを判断されてきましたが、それらを定量的に可視化する方法は十分に確立されていませんでした。私たちは、野外で取得した植物画像と植物の生理生態的な数理モデルを統合することで、経験や勘に頼らない判断支援システムの構築を目指しています。これらの研究を通じて、スマート農業の実現と次世代の農業技術の基盤構築に貢献するとともに、植物ロバストネスの可視化および様々なサポート技術の創出に貢献することが期待されます。

植物代謝生化学グループ

(大学院創成科学研究科 農学系)

植物が産生する多様な香気成分は、有害・有益昆虫、共生微生物など生物間の結びつきを促進的にも阻害的にも作用する化学的メディエーターとして機能しています。また、これら植物由来の香気成分は、香粧品、医薬品、食品添加物など、さまざまな産業分野において重要な素材として広く利用されています。私たちの研究グループでは、植物がこうした香気成分をどのように多様化させてきたのか、その分子メカニズムを明らかにするため、化合物の構造解析、遺伝子発現解析、酵素機能解析など複数のアプローチを組み合わせて研究を進めています。さらに、得られた知見をもとに植物の代謝経路を人為的にデザイン・改変することで、有用な香気成分を安定的かつ持続的に供給するための生産基盤の構築を目指しています。

植物病理学グループ

(大学院創成科学研究科 農学系)

人間同様に植物にも様々な微生物が感染します。微生物の感染は腐敗や枯死など様々な植物病を引き起こし、花を葉に変化させることもあります。これらの生物的ストレスが植物に及ぼす影響や植物による反応を理解し最大限に活用することは、安定した作物生産に極めて重要です。私たちの研究グループでは、植物と病原微生物との間の相互作用を解明することで、有用な植物機能の開発に向けた基盤を構築することを目指しています。主にタンパク質を取扱い、病原体と植物のタンパク質間相互作用の同定や各タンパク質の機能解析を通じて、植物病発生の分子メカニズムの解明に取り組んでいます。研究成果をもとにタンパク質間相互作用を制御し、植物の生物的ストレスへのロバストネス向上達成へと繋げることを目指しています。

研究支援部門

分析細胞生化学グループ

(大学研究推進機構)

(部門長)

植物は光のエネルギーを用いて水から酸素を作るとともに、二酸化炭素から多様で複雑な有機化合物を作り出しています。植物が生み出すこれらの物質は、ヒトをはじめとする地球上の好気性従属栄養生物の生存を支えており、植物代謝の理解は植物研究の枠を超えた重要な課題です。私たちの研究グループは、LC-MSやGC-MSを用いた代謝物の網羅解析を提供するほか、生細胞内の代謝状態をリアルタイムに解析する蛍光・発光バイオセンサー等を開発して提供します。これらの解析を通じて明らかにされるストレスや光環境の変化に応じた代謝のダイナミクスは、植物ロバストネスの向上のための重要な基盤情報となることが期待されます。

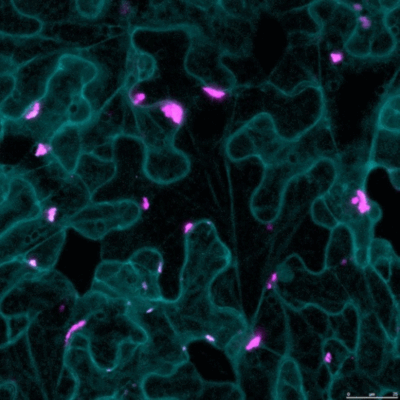

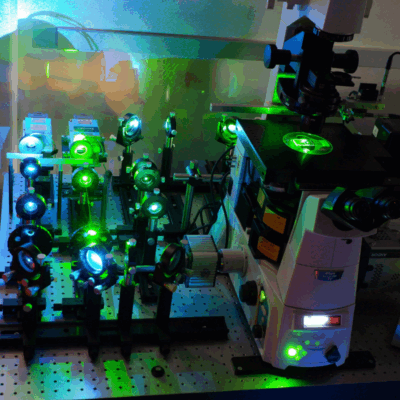

生物物理学グループ

(大学院創成科学研究科 理学系)

(部門長)

多細胞生物の中で、あるいは単細胞生物として、細胞は思いの外、動いています。多彩な細胞運動には、まだまだびっくりするような未知の機構が埋もれているはずです。私たちの研究グループでは、そんな興味深い機構を見つけること第一とし、その仕組みを解き明かすために、光学顕微鏡による分子動態の観察や、細胞を操作するための独自の顕微操作技術の開発を行っています。ユニークな細胞運動の理解は、私たちが忘れかけている純粋な自然科学としての知的好奇心を刺激すると同時に、植物ロバストネスの向上やバイオミメティクスなどへの応用の基盤技術となることが期待されます。

生体反応化学グループ

(大学院創成科学研究科 農学系)

私たちは生体内の物質輸送や化学反応を担うタンパクが働く仕組みを理解し、その知見を社会に還元することを念頭に、(1)ヒトや植物に感染する病原性細菌の鉄代謝を担うタンパクの機能と構造 (2)植物の二次代謝物ポリフェノールなどの配糖化・メチル化・水酸化酵素の機能と構造の解明に取り組んでいます。病原性細菌の生存に必須の鉄代謝の仕組みを理解した上で阻害する方法を見つければ、抗菌に役立てることができるでしょう。また、抗酸化など有用な生理活性を有するポリフェノールの化学修飾を行うことで、より優れた健康食品や化粧品の素材として利用することも可能になるでしょう。こうした貢献への基礎となる知見の蓄積を分光法・構造解析法・生化学的手法・シミュレーションなどを駆使して進めています。

学外協力者

- プロテオーム解析支援

梅澤 泰史 / Taishi Umezawa

東京農工大学 - ゲノム編集支援

三浦 謙治 / Kenji Miura

筑波大学 - メタボローム解析支援

真野 純一 / Jun’ichi Mano

神戸大学 - 作物開発支援

妻鹿 良亮 / Ryosuke Mega

神戸大学 - オミクス解析支援

杉本 貢一 / Koichi Sugimoto

農業・食品産業技術総合研究機構