腎臓がん

1. 腎臓癌とは

腎臓はヒトでは腰背部の背骨の左右両側に存在し,長径が10cm,重量120-130g程度のそら豆型をした臓器で,血液をろ過し,尿を作る役割を持っています.

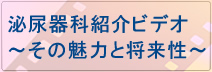

腎臓に発生する癌の内で最も多いものが腎細胞癌で,腎実質(腎皮質)から発生します.発症頻度は50歳以上で高く,人口10万人あたりの年齢調整罹患率(発生率)は男性で6.9人/年,女性で2.7人/年と,男性に多く認められます(図1).

また腎細胞癌発症における危険因子としては,肥満,高血圧,喫煙などが挙げられます.

2. 症状

以前は古典的な3つの兆候(肉眼的血尿,腹部腫瘤(しこり),腰背部痛)を自覚症状として発見されることが多かったのですが,近年では人間ドック等のがん検診の普及に伴い,自覚症状が出現する前に超音波やCT検査等で偶然発見されることが多くなってきております.

3. 検査・診断

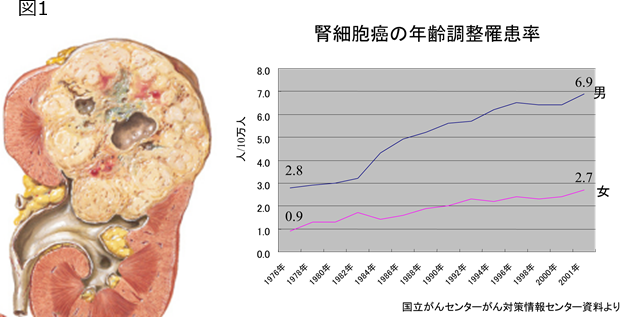

腎細胞癌が疑われた場合に,最初に行われる検査としては,超音波(エコー)検査や血管造影剤を用いた造影CT検査(図2)が挙げられます.これらの検査により,癌の有無に関しては,ほぼ全例で診断が可能ですが,腎細胞癌とその他の腎腫瘍との鑑別診断や,さらに詳細な進行度を診断する目的にMRI検査が行われることがあります.また腎盂癌との鑑別診断目的として,膀胱鏡検査下に,逆行性腎盂尿管造影検査や尿細胞診検査を施行することがあります.さらに腎細胞癌は骨に転移を生じることがあるため,骨シンチ検査による骨転移の有無の評価を行ったり,近年では微小な遠隔転移巣の検索を目的としたPET検査を行ったりする場合があります.

以上の検査により腎細胞癌の診断を行います.それでも診断に苦慮する場合には,経皮的腎腫瘍生検を行うことがあります.

鑑別診断が必要な主な疾患

腎嚢胞:腎臓表面や内部に認められる水分の貯留した袋状構造物.加齢に伴う変

化の一つで,良性疾患ですが,あまり巨大になると周囲臓器を圧排することで,圧排

した臓器(主には腸管の圧迫)の症状を生じる場合があり,この場合には治療を考慮

する必要があります.また稀に嚢胞内に癌を合併することがあるため,経過観察が必

要です.

腎血管筋脂肪腫(図2):名前の通り血管と筋肉および脂肪からなる良性腫瘍です.

腫瘍の破裂により,後腹膜腔や尿路に出血を生じることがあり,時に出血性ショックを

生じることがあるため,出血時やもしくは予防的に腎部分切除術や腎動脈塞栓術を

行うこともありますが,多くは手術を行わずに外来で経過観察します.

腎盂癌:腎細胞癌が腎実質から発生するのに対し,腎盂癌は腎盂の尿路上皮から

発生します.逆行性腎盂尿管造影検査で陰影欠損を認め,尿細胞診検査が陽性と

なるため,腎細胞癌との鑑別診断が可能です.尿管癌や膀胱癌を合併することがあ

り,腎尿管全摘術が標準治療となります.

4. 治療法

4-1 限局性腎細胞癌に対する治療

腎臓に限局した腎細胞癌患者さんに対する治療の基本は外科的切除で,根治的腎摘除術もしくは腎部分切除術による癌細胞の完全な切除を行いますが,近年では術後の腎機能がその後の生命予後に大きな影響を及ぼすことが証明されており,出来るだけ多くの正常腎を残すことが推奨されています.また腹腔鏡技術の進歩に伴い,これら手術のほとんどが腹腔鏡下に施行されるようになってきており,手術の低侵襲化が進んできております.

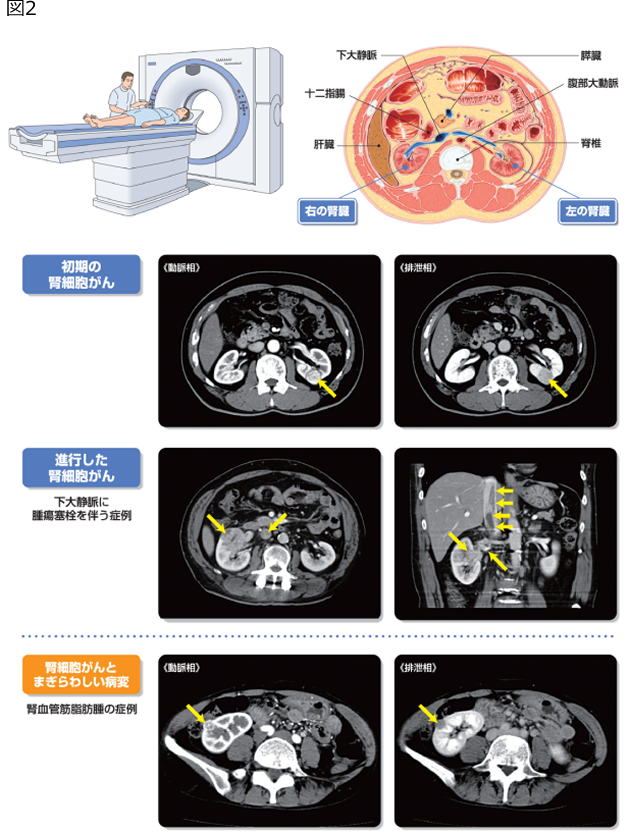

当科におきましては,完全な癌の切除を手術の最大の目的として取り組んでおりますが,次なる目的を出来るだけ多くの腎機能を残存とし,さらには出来るだけ多くの手術を腹腔鏡下に行っており,低侵襲手術を心掛けております.特に腫瘍径が4 cm未満の小さな癌を有する患者さんに対しては,癌の存在する部分の腎臓を一部分のみ切除する腎温存手術(部分切除術もしくは核出術)を行い,腎機能の温存に努めています.最近では腎温存手術の多くが腹腔鏡下に行われております.正常腎が残せない場合には根治的腎摘除術を行うことになりますが,可能な限り腹腔鏡下手術を行います.腎機能は温存されませんが,開腹術と比べて腹部切開創の長さが短く,患者さんには術後の痛みが少ないため,術後早期に退院できるメリットがあります.図3Aには当科における腎癌に対する根治的腎摘除術、図3Bは腎部分切除術の症例数の年次推移を示してあり、現在では、腎癌関連手術の大部分を腹腔鏡手術で行っています.また2018年からは、腎部分切除術においてもロボット支援手術(ダヴィンチXi)を導入し、積極的に腎温存を行っています.

大血管内への腫瘍進展を認めた場合(図3C)や周辺臓器への進展を認める腎癌に対しては,開腹手術を施行しています.手術は腹部正中切開により行います.また術前診断でリンパ節の腫大が認められる場合にはリンパ節廓清も行い,癌が腎上極に存在する場合には副腎も腎とともに切除します.

4-2 局所浸潤性・転移性腎細胞癌に対する治療

腎周囲に腫瘍の浸潤を認めていたり,転移巣を有していたりする患者さんにおいても,治療の第1選択肢は外科的切除術で,原発巣(腎),転移巣ともに可能な限り手術的切除を目指します.腎細胞癌は腎静脈,下大静脈,時には心房内まで腫瘍塞栓を認める場合があり,この際にはこれら血管内の腫瘍を摘除するような拡大手術が必要となります.当科では腫瘍の進展が腎臓外におよぶ場合や遠隔転移を有している症例には,血管外科,呼吸器外科,整形外科の医師とともに,可能な限りの外科的切除術を試みております.

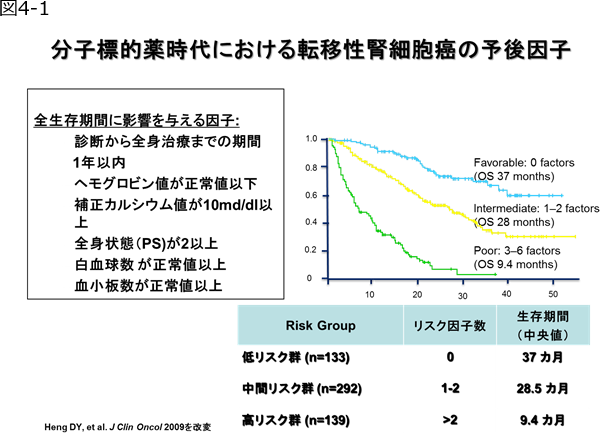

一方,外科的切除が困難な患者さんや,手術後に残存腫瘍を認める患者さんには,薬物療法が必要となります.腎細胞癌に対しては,腫瘍の血管新生もしくはエネルギー産生(糖代謝)を治療標的とした分子標的治療薬(それぞれ血管新生阻害剤とmTOR阻害剤)や免疫チェックポイント阻害剤(ニボルマブなど)が数多く開発され,これら薬剤により進行性腎細胞癌(特に淡明細胞癌)患者さんの生命予後の延長が確認されております(図4-1).

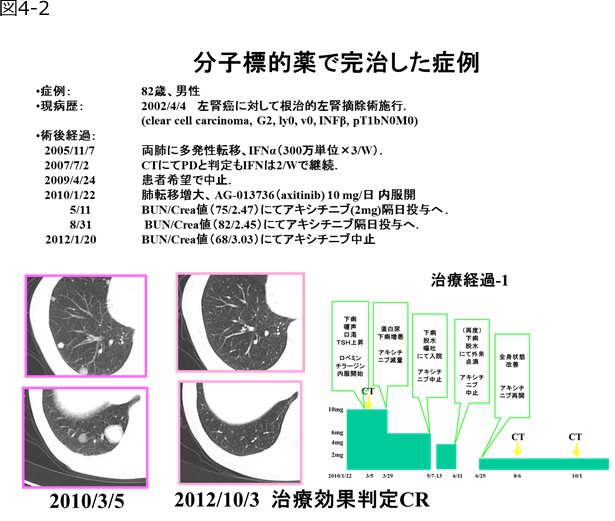

以下に,分子標的治療薬で腎癌の肺転移が完治した患者さんの臨床経過をお示ししています(図4-2).

一方,免疫チェックポイント阻害剤の副作用は,抗がん剤に比べると概して軽微なものが多いと言えますが,生命に危険を及ぼす可能性のある重篤な副作用も数多く報告されており,安全な治療を行うためには,十分な監視下での使用が重要と考えられます.当科においても分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害剤を適切な患者さんに使用し,副作用の発現早期からの対処を行うことで,治療成績の向上を目指して行こうと考えております.